退職代行の流れを解説!辞めるまでの6つのステップ

退職代行は、ストレスを減らして即日退職ができる便利なサービスです。しかし、いざ利用するとなると、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

「退職代行って気になるけど、どんな流れで進むの?」「具体的な手順が知りたい」と疑問を持っている方も少なくありません。

そこで今回は、退職代行を利用する際の「全体の流れ」や「事前に準備しておくべきこと」について、わかりやすく解説します。

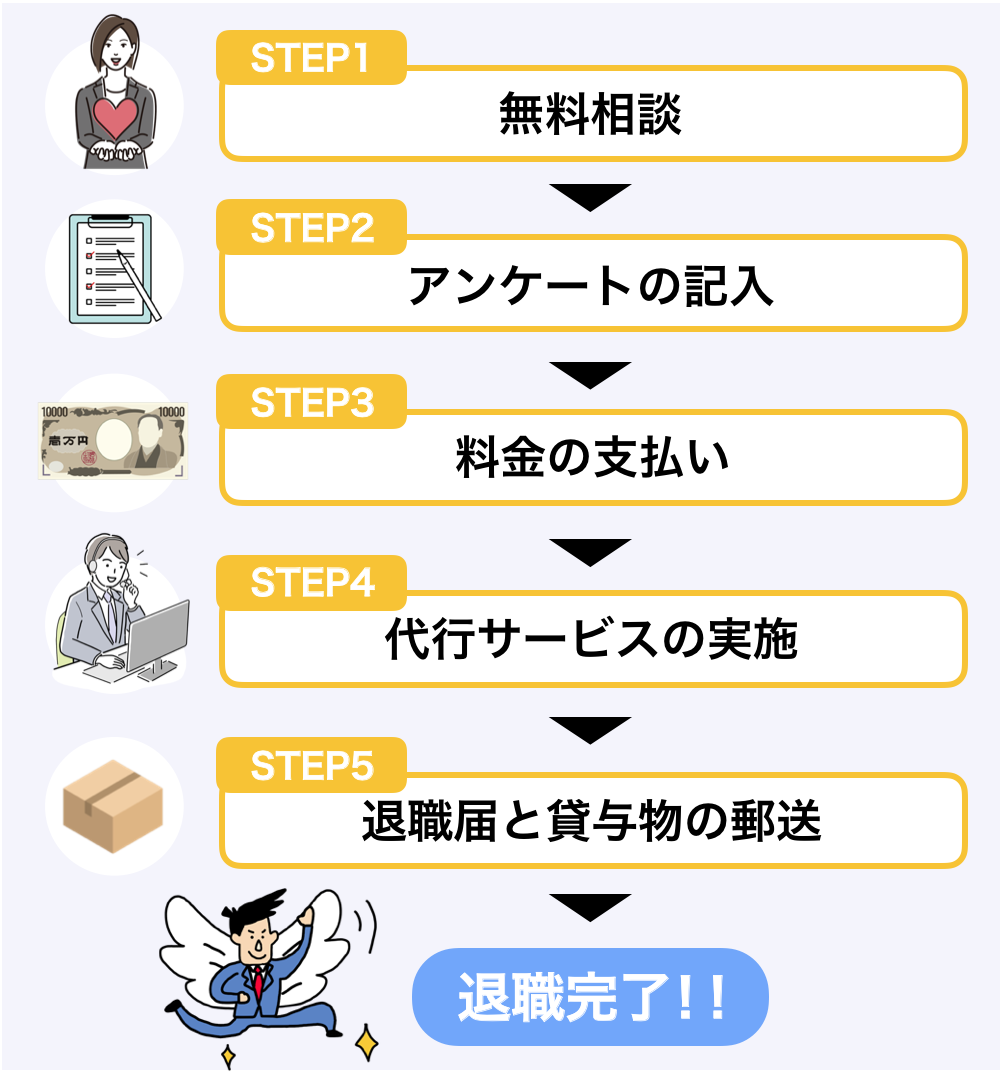

まずは、退職代行の基本的な流れを見ていきましょう。

- 退職代行業者に無料相談する

- 退職に関する情報の記入

- 料金の支払い

- 退職代行が会社へ退職の連絡を入れる

- 会社へ退職届と貸与物を送る

- 退職完了

退職代行を利用して退職するまでの流れ|6ステップ

退職代行の全体像を知りたい方のために、業者に相談してから退職するまでの流れをご紹介します。

まずは公式サイトにアクセスし、無料相談の申し込みをしましょう。

一般的な相談方法は「電話・メール・LINE」の3つです。近場に事務所を構えている業者の場合、対面相談が可能なケースもあります。依頼してから後悔しないように、ここで疑問点をすべて解消しておきましょう。

次に、情報の記入を行います。業者が代行サービスを実施するために必要な情報を伝えましょう。

具体的な記入項目の例として、「勤務先の情報・退職希望日・有休消化の有無」などが挙げられます。

情報を記入した後は料金の支払いを行います。

決済方法は業者によって変わるので、あらかじめHPで決済方法を確認しておきましょう。電子マネーに対応している業者は少ないので、PayPayやLINEPayを利用している方は要確認です。

決済が済んだ後は、業者が会社に退職の意思伝達をしてくれます。

あなたが上司と直接関わる必要はないので安心してください。上司から電話が来るのが嫌な方は、業者に相談して電話しないように伝言を伝えてもらうのがおすすめです。

業者側の作業が一通り完了した後は、細かな手続きを行います。

退職届と会社からの貸与物をまとめて郵送しましょう。書類手続きに不安がある方は「書類テンプレートあり」もしくは「アフターフォロー付き」の業者に依頼するのがおすすめです。

書類手続きが済んだら退職完了です。

転職支援を実施している業者に依頼した場合は退職後もサポートを受けられます。退職だけでなく転職にも不安がある場合、転職支援付きの業者を選ぶとその後のステップがラクに進められます。

退職代行を利用する前にやっておくと良いこと

心配性な方のために、退職代行を利用する前にやっておくと良いことをご紹介します。

退職日を決めるために有給休暇の「残日数」を確認する

退職代行を利用する前に、まず確認しておきたいのが「有給休暇の残り日数」です。有給の残日数がわかれば、そこから退職日を逆算できるため、今後のスケジュールを立てやすくなります。

たとえば、有給が10日残っている場合は「依頼日+10日」が退職日になります。

有給休暇は、休みであると同時に給料も発生する期間です。

「明日から出勤するのが難しい」「給料を受け取りたい」と考えている方は、有給を活用しましょう。

返却する備品をまとめておく

退職代行を利用する前に、会社へ返却する備品をあらかじめまとめておきましょう。

退職の意思が伝えられた後は、備品を郵送で返却することになります。どのみち必要な作業なので、事前に整理しておくとよいでしょう。

会社に返却する備品の例として、以下が挙げられます。

- 制服

- 社員証

- パソコン

- 通勤定期券

- オフィスの鍵

社宅に住んでいる方は事前に片づけと引っ越し準備を行う

社宅に住んでいる方が退職代行を利用する場合は、退職前に部屋の片づけをしておくことが大切です。

退職代行は即日で退職が可能なため、依頼後に片づけを始めても間に合わない可能性があります。

また、引っ越し先が決まっていない方は要注意です。退職後、社宅を出ることになるため、住む場所がなくなってしまう恐れがあります。

スムーズな退職のためにも、事前に引っ越し先を決めておくとよいでしょう。

退職代行利用時の注意点

退職代行利用時の注意点をご紹介します。

相場より安すぎる退職代行業者には注意

退職代行を利用する前に、まずは料金相場を確認しておきましょう。

相場を知らずに依頼すると、割高な料金を請求されたり、悪質な業者に当たってしまう可能性があります。いわゆる「ボッタクリ」を避けたい方は、事前の情報収集に力を入れましょう。

料金は「運営元の種類」によって大きく異なります。たとえば、労働組合系・弁護士系・民間企業系などで価格帯が変わってきます。

| 運営元 | 料金相場 |

|---|---|

| 民間企業 | 2万円前後 |

| 労働組合 | 2万円〜3万円 |

| 弁護士 | 3万円〜5万円 |

今検討している業者がどの運営元に属しているのかを確認し、そのうえで料金が妥当かどうかを判断するようにしましょう。

希望するサービスに対応しているか確認しよう

退職代行を利用する前に、その業者がどこまで対応してくれるのか、サービスの範囲をしっかり確認しておきましょう。

確認をせずに依頼してしまうと、あとから「その対応はできません」と断られて困ってしまうケースもあります。

退職そのものが目的であれば、労働組合が運営する退職代行を選ぶのがおすすめです。

| 運営元 | サービス範囲 |

|---|---|

| 民間企業 | 退職の意思伝達 |

| 労働組合 | 退職の意思伝達+交渉 |

| 弁護士 | 退職の意思伝達+交渉+法律事務全般(損害賠償請求・退職金請求など) |

労働組合は団体交渉権を持っており、たとえ上司に退職を拒否されても、交渉によって退職を実現できます。

一方、民間企業が運営する退職代行は交渉権がないため、強く引き止められると対応できない可能性があります。失敗を防ぐためにも、自分の希望に合ったサービス内容かどうか、事前にしっかり確認しておきましょう。

利用者の口コミや評判は事前にチェック

退職代行を利用する前に、その業者の口コミや評判をしっかり確認しておきましょう。

口コミを確認せずに依頼してしまうと「対応が冷たい」「細かい相談には乗ってくれない」といった不満になることがあります。

安心して任せられる業者かどうかを見極めるためにも、口コミサイトやSNSで実際の利用者の声を調べておくことが大切です。

信頼できる業者を選ぶには、リアルな評価のチェックが欠かせません。

退職代行で仕事を辞めるメリット・デメリット

まだ退職代行を利用するかどうかで迷っている方のために、退職代行で仕事を辞めるメリット・デメリットをご紹介します。

- 即日退職できる

- 上司と関わらなくていい

- 上司に引き止められる必要がない

- 有給休暇の申請がラクに進められる

- 1人で抱え込まなくていい

- 退職するのに費用がかかる

- タイミングによっては、ボーナスが貰えない

- 同じ業界に再就職しづらくなる可能性がある

退職代行の利用には、おおよそ2万円〜5万円程度の費用がかかります。しかし、その費用以上に得られるメリットは大きいででしょう。

たとえば、「今日から出社しなくていい」「嫌な上司と関わらずに退職できる」といった、精神的な負担を大きく減らせるのが退職代行の魅力です。

少しでも「辞めたいけど言い出せない」と感じている方は、ぜひ選択肢の一つとして前向きに検討してみてください。

退職代行の基本概要|サービスの仕組み

退職代行とは、依頼者に代わって業者が退職の意思を会社に伝え、手続きをスムーズに進めてくれるサービスです。

最大の特徴は、上司と直接やり取りをすることなく退職できる点にあります。そのため、「上司に退職を言い出せない」「退職を拒否されて辞められない」といった悩みを抱える方たちに多く利用されています。

退職手続きは法律に基づいて進められるため、特別な手続きを自分で行う必要はなく安心して利用できます。

退職代行サービスの背景や仕組みについて、改めて詳しく見ていきましょう。

10年以上前に始まったサービス

退職代行サービスは、実は10年以上の歴史がある信頼性のあるサービスです。

一見すると「見慣れない」「怪しい」と感じる方もいるかもしれませんが、すでに一定の実績と認知度があるため、安心して利用できます。

もともとは弁護士が、残業代請求などの業務とあわせて提供していたサービスとして始まりました。それが徐々に広まり、現在では民間企業や労働組合もサービスを提供するようになり、料金も手ごろになっています。

退職代行は、新聞やテレビなどのメディアでも取り上げられ、今や多くの人に知られる存在となりました。

退職代行の成功率が100%を維持できる理由

退職代行業者が「成功率100%」と掲げているのを見て、疑問に思う方もいるかもしれません。しかし実際のところ、これは誇張ではなく十分に現実的な数字です。

その理由は、法律上、労働者には退職する自由が明確に保障されているからです。

たとえば、日本国憲法第22条では職業選択の自由が認められています。民法627条では、退職の意思を伝えれば2週間後に退職できるとされています。

また、有期雇用契約であっても、やむを得ない事情があれば途中退職が認められることも民法で定められています(民法628条)。

退職の自由は法律でしっかり守られているため、正しく手続きを踏めば、退職代行を通じて辞められないというケースはほとんどありません。

「成功率100%」という言葉に不安を感じていた方も、こうした法律の背景を知ることで、安心して退職代行の利用を検討できるのではないでしょうか。