パワハラとモラハラの違いとは?定義と職場における対応方法

パワハラ(パワーハラスメント)は最近よく耳にするため、具体的なイメージを持っている方も多いでしょう。

一方で、似た言葉のモラハラ(モラルハラスメント)については、「どのような言動が該当するのか分かりにくい」という声をよく聞きます。

パワハラもモラハラも、いずれも相手を傷つけるハラスメント行為であることに変わりはありません。近年はコンプライアンス意識の高まりから、多くの企業がパワハラ・モラハラの防止に取り組んでいます。

ハラスメントのない健全な職場環境をつくることは、企業にとっても非常に大切です。今回は、パワハラとモラハラの違いを整理しながら、職場での具体的な対応方法について解説します。

パワハラとモラハラの違いとは?

パワハラとモラハラの違いは分かりにくく、曖昧なまま混同している方も多くいます。

どちらも「言葉や態度によって相手を精神的に攻撃するいじめ・嫌がらせ」である点では共通しています。具体的な違いについて見ていきましょう。

まず、パワハラ(パワーハラスメント)とは、主に職場で行われるものです。優越的な立場を背景に、指導の範囲を超える言動によって、労働者の就業環境を害する行為を指します。

この「職場におけるパワハラ」については、労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)およびガイドラインで明確に定義されています。

一方で、モラハラ(モラルハラスメント)は法律上の定義はありません。

一般的には、モラル(倫理・道徳)に反する言動によって、相手の人格を否定し、精神的に傷つけるような嫌がらせ行為とされています。

| 項目 | パワハラ | モラハラ |

|---|---|---|

| 起こりうる場所 | 職場 | 職場以外 |

| 法律上の定義 | 労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)およびガイドラインで定義 | なし |

厚生労働省が運営するwebサイト「こころの耳」 では、下記のように説明されています。

言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その人間が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせることをいいます。パワハラと同様に、うつ病などのメンタルヘルス不調の原因となることもあります。

こころの耳(厚生労働省)

モラハラに関しては、パワハラと異なり職場だけでなく夫婦間や家族間でも問題になっています。

職場におけるパワハラとモラハラ

パワハラとモラハラは、その線引きが曖昧で定義づけが難しい側面があります。

おおまかに言えば、パワハラは主に職場で行われる心身への攻撃、モラハラは職場に限らず、家庭や私的な場面でも起こりうるものと捉えることができます。

もう少し噛み砕いて言えば、どちらも大人の社会における「いじめ・嫌がらせ」と表現することができるでしょう。

パワハラは法律で定義付けされている

職場におけるパワハラに対しては、改正労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)とそのガイドラインの中で定義がされています。

ここで明記されている「①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動」であって「②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」によりその「③雇用する労働者の就業環境が害されること」をパワハラと言います。

モラハラには定義がない

モラハラについては今のところ明確に定義はされていません。

また、「モラハラ夫」、「モラハラ妻」ともいわれるように職場だけでなく夫婦間でも使われており精神的DVともいわれています。

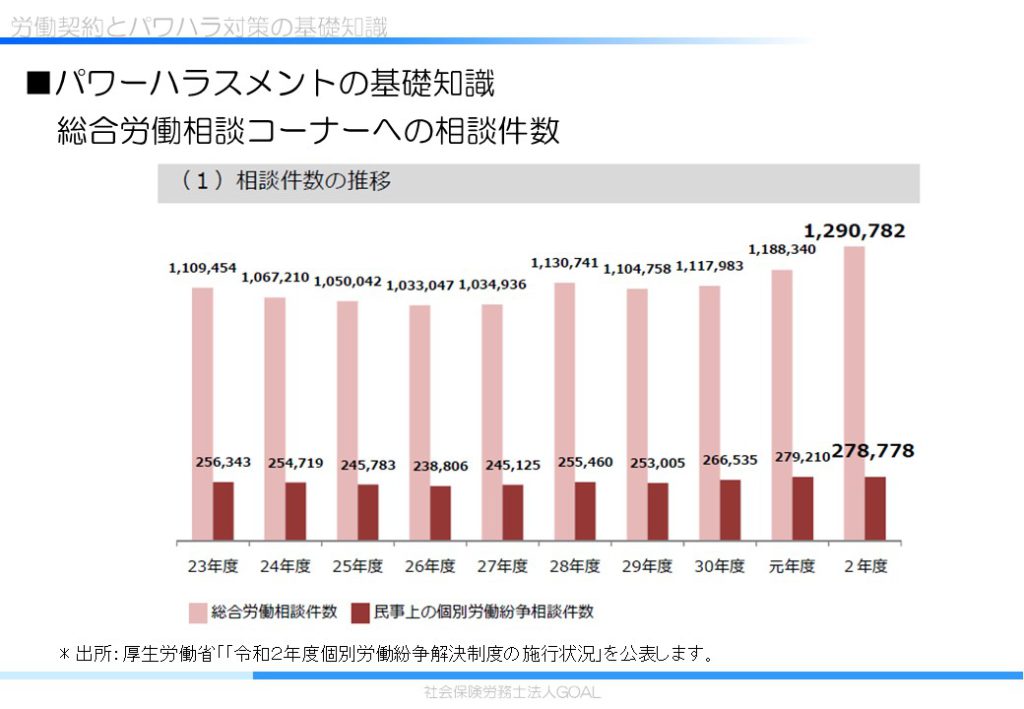

職場における「いじめ・嫌がらせ」は増えている

厚生労働省では各都道府県労働局に総合労働相談センターを設けておりここに寄せられる相談件数を見てみると「いじめ・嫌がらせ」というハラスメントに関する相談が約8万件で、9年連続トップになっています。

しかも、1位のいじめ・嫌がらせは79,190件、2位の自己都合退職に関することは39,498件と2位以下を大きく引き離しています。

これは、最近になっていじめや嫌がらせが増えた、というよりもパワハラやモラハラといった言葉の認知度が上がり、働く人の多くが問題を認識し始めたことが原因であると考えられます。

パワハラ防止法とパワハラの具体例

職場でのいじめや嫌がらせが増えるなか、メンタルヘルスの不調に陥る人や、退職を余儀なくされる人が後を絶たず、

中には、最悪のケースとして命を落とす事例まで報告されています。

こうした深刻な状況を背景に「改正労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)」が施行されました。

パワハラ防止法

改正労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)は、大企業は2020年6月に、中小企業は2022年4月に施行されています。

これにより事業主は、パワハラ防止措置が義務付けられることになりました。

パワハラの具体例

パワハラ防止法の指針(ガイドライン)では、具体的にどのようなことがパワハラに当たるかが次の6類型で示されています。

- 身体的攻撃

- 精神的攻撃

- 人間関係からの切り離し

- 過大な要求

- 過小な要求

- 個の侵害

パワハラと指導

パワハラ防止について考える中で議論になることが多いのが指導との境界線です。

「自分は大丈夫」と思っている人もいれば「全部パワハラと言われそうで指導ができない」という人もいます。

パワハラの6類型に当てはまるような明らかなケースであれば判断がしやすいのですがそうではないこともあります。

そのような判断が難しいケースの場合、その基準は絶対的なものではなく社員同士の関係性や周囲の環境によってもそれがパワハラになったりならなかったりすることもあり得ます。

普段からのコミュニケーションなどにより同じ行為や言動でもパワハラになることもあればならないこともあると考えられます。

会社としては、明らかにパワハラにあたる行為を根絶するのはもちろんのこと、判断が難しいグレーなケースについても、現場の管理職が誤った対応をしないようにすることが大切です。

そのためには、日頃から社内のコミュニケーションを活発にし、研修を繰り返し実施するなど、継続的な取り組みが求められます。

職場におけるモラハラと対応方法

パワハラとの区別が難しいモラハラですが、社内で起きてしまえばそれがパワハラかモラハラかはあまり関係ありません。

会社としては、同じハラスメントとしてとらえ防止措置を講じることが安全管理措置の観点からも重要です。

モラハラの加害者になるのはこんな人

モラハラの加害者になりやすい人の特徴は、プライドが高い、自己中心的、仕事や日常生活の中でストレスを抱えている、劣等感を感じている、ということが挙げられます。

会社としては、このようなモラハラの傾向にある人を管理職にしないなどの人員配置が必要になります。

このような人が上司になってしまうと言い方がきつくなったり、異常に厳しかったりと部下をつぶしてしまう原因になるかもしれません。

モラハラの被害者になりやすいタイプ

逆にモラハラの被害者になりやすい人は、人の顔色をいつもうかがっている、控えめで静か、あまり自分の意見や考えを口に出さない、というようなタイプが挙げられます。

このような人からハラスメント被害の申告があった場合、もちろんなんらかの言動があったことは事実かと思いますが、過度にとらえ過ぎている面もあるかもしれません。

モラハラを防ぐための会社の対応

会社としては、パワハラとモラハラの区別に関しては考える必要はなく、職場環境を害するハラスメント行為として広くとらえて防止策を考えていくべきでしょう。

法律上、会社としての対応が義務付けられているのは今のところパワハラとセクハラだけですが「パワハラに当たらないから問題ない」、「これはモラハラだから防止策が義務付けていない」と明確に線引きができるものでもありません。

パワハラ防止法で定められているパワハラ防止措置に準じて、就業規則への明記や社内研修の継続的な実施などを通じてハラスメント行為がない職場環境を作っていきましょう。

ハラスメントが発生してしまった場合の会社への影響

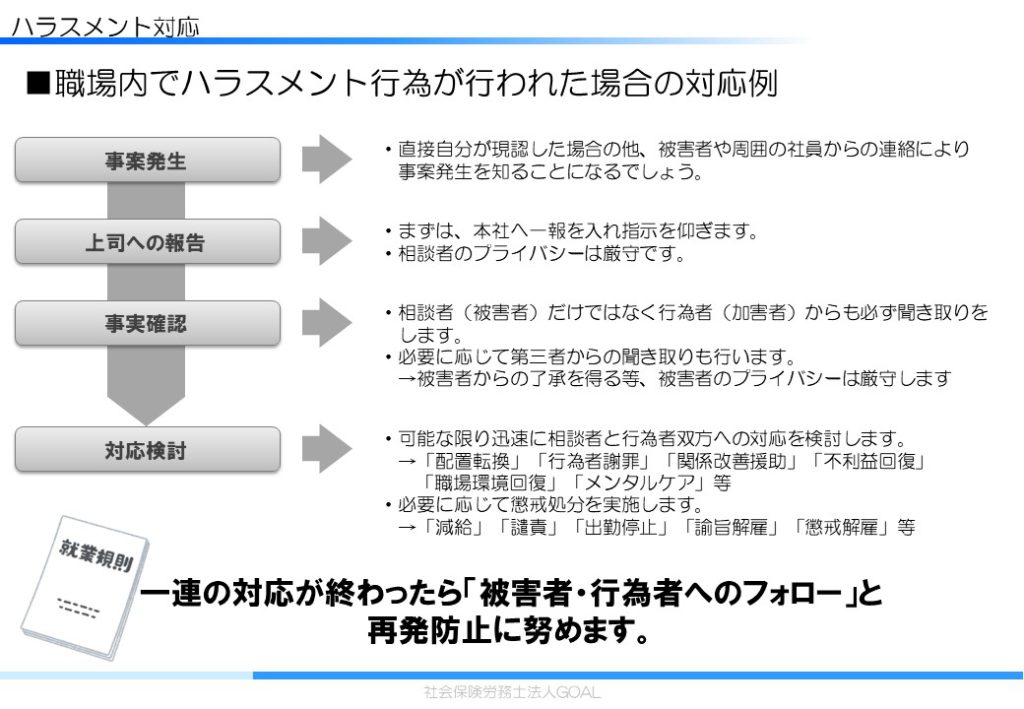

ハラスメントが発生してしまうとその影響は深く大きく会社に影響を及ぼすことになります。

まずは、ハラスメント行為を予防することが第一ですが、万が一発生してしまった場合の対応もあらかじめ想定しておくことで迅速な対応ができます。

職場環境への影響

ハラスメントが発生するような職場環境になってしまうことで、職場への心理的安全性が失われモチベーションの減少による生産性低下が起こります。

生産性が低下することによる売り上げや利益の減少が起こり、それが社員の待遇にも影響を及ぼします。

そうすると、社員の離職による人員不足、時間外労働の増加へと繋がっていきます。

訴訟トラブルに発展して、万が一報道されて公になるようなことがあれば、顧客との取り引きにも悪影響を及ぼす可能性があります。

社員への影響

被害を受けた社員がメンタルヘルス不調を起こして休職してしまうこともあるかもしれません。

適切な調査をしないまま加害者とされた社員を処分したり異動させたりすると「不当な処分」だとして加害者側から訴えを起こされるリスクもあります。

慎重な調査をしようとすぎてなかなか進展しなかったり、調査をいい加減にしていたりすると「会社はなにもしてくれない」と社員からの信頼を失うことにもなります。

そうなることで話が外部に漏れてしまい、大きな問題に発展するケースもあります。

そのようなことを防ぐためにもあらかじめ事態を想定しておくことや予防をしておくことが必要不可欠なのです。

【職場内でハラスメント行為が行われた場合の対応例】

まとめ

今回は、パワハラとモラハラのちがいについて整理し、会社としてどのように対応をするべきかをお伝えしてきました。

会社としては、パワハラとモラハラの区別を考えるよりも、広くハラスメント行為の防止をとらえ、職場環境を整えていくことが大切だということをご理解いただけたのではないでしょうか。

ハラスメント行為をなくし、社員が働きやすい環境を整備していく意味でも就業規則の見直しや社内研修に取り組んでいきましょう。