【社会保険適用拡大のメリットとデメリット】2024年10月以降の対応と加入条件について解説

社会保険適用拡大は、2016年10月以降、従業員数501人以上の企業を対象にスタートし、2022年10月1日からは101人以上の企業まで適用拡大されてきました。さらに2024年10月1日からは51人以上の企業も対象になるため多くの中小企業に影響することが予想されます。

社会保険適用拡大によりこれまで社会保険の適用対象外(被保険者にならなかった)だったパートタイマーやアルバイト等の短時間労働者も社会保険に加入させる義務が発生します。社会保険に加入させることになれば企業には社会保険料の負担が発生し、人件費が増大することになります。

今回は、社会保険適用拡大の概要と2024年10月1日以降企業に与える影響と考えられるメリットとデメリット、企業の対応策についてお伝えします。

┃社会保険適用拡大とは

社会保険適用拡大は、これまで社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用対象外だった短時間労働者に対しても社会保険の加入対象を拡大させるための法律改正です。社会保険の加入対象者を増やし被保険者が増えれば国としては社会保険料収入が増えることになります。

新たに社会保険被保険者となる社員は、将来受け取る年金や傷病手当金などの保険給付を受けられるようになることになりますが当然、会社も社員も社会保険料が発生するため負担は大きくなります。

┃社会保険適用拡大はなぜ実施されるのか

○社会保険適用拡大が会社に与える影響

社会保険適用拡大により社会保険に加入する社員が増えれば社会保険料負担が増えます。パートタイマーやアルバイトで月額88,000円以上の給与が支払われる社員も社会保険の加入義務が発生しますから、このような社員がいる場合には1人あたり約26,000円程度(労使折半額13,000円)法定福利費が増えます。

○社会保険適用拡大の対象になる条件

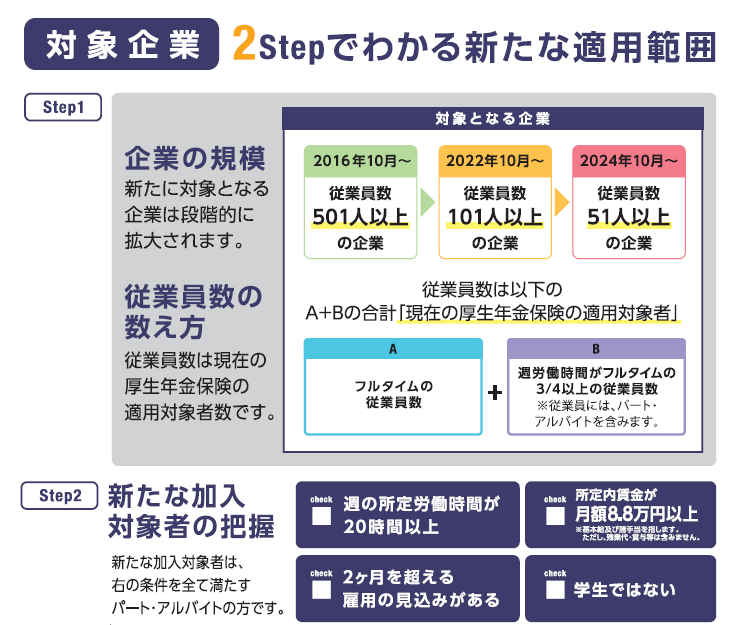

社会保険適用拡大は、2016年10月から段階的に実施されてきました。その後、2022年10月、2024年10月と3段階で行われます。

・従業員数(企業規模)の条件

- 2016年10月から・・・・・従業員数501人以上の企業

- 2022年10月から・・・・・従業員数101人以上の企業

- 2024年10月から・・・・・従業員数51人以上の企業

ここでいう従業員数とは、フルタイム社員(いわゆる正社員)とフルタイム社員の4分の3以上働く短時間就労者(いわゆるパートタイマー)で厚生年金保険被保険者の合計人数のことです。フルタイム社員の4分の3以上働く短時間就労者(いわゆるパートタイマー)とは、社会保険適用拡大が実施される前に既に社会保険の加入対象になっていた社員です。

・新たな社会保険加入対象者

社会保険適用拡大により新たに社会保険加入対象者となるのは、従業員数の条件を満たす会社(特定適用事業所)で働く人で次のすべてに当てはまる社員です。

- ・一週間の所定労働時間が20時間以上

- ・2箇月以上継続して雇用する見込みである

- ・所定内賃金が88,000円以上

- ・学生でない

「所定内賃金が88,000円以上」には、基本給や諸手当を含み、残業代や賞与は含みません。

┃社会保険適用拡大のメリットとデメリット

○社会保険適用拡大による会社のメリットとデメリット

社会保険適用拡大により会社は、社会保険料による金銭的な負担の他、社会保険資格取得手続きや退職時の資格喪失手続き、随時改定(月額変更届)や定時決定(算定基礎届)などの事務負担も増えることになり、確実にデメリットになると考えられます。

社会保険加入を希望する人が特定適用事業所である会社を選んで就職活動をする可能性がある反面、手取り金額の減少を嫌い避けられる可能性も否定できませんから、この部分はメリットにもデメリットにもなり得るでしょう。

会社としては社会保険適用拡大により社会保険加入を希望する人と加入を希望しない人のどちらにも対応できるような制度設計をすることが求められます。こうした柔軟な働き方を取り入れることが人材確保や離職率改善に良い影響を及ぼすことも考えられます。

○社会保険適用拡大による社員のメリットとデメリット

社会保険適用拡大により新たに社会保険被保険者になる人にとっては、支給額の14%程度の社会保険料負担が発生します。その一方で、老齢年金や障害年金、遺族年金が二階建てになり将来の受給額は増えることになります。

さらに、私傷病により休業した場合に給与の3分の2程度が補償される傷病手当金、産前産後休業を取得した場合に支給される出産手当金が受給できるようになるといったメリットもあります。

┃社会保険適用拡大により影響を受けるケース

○社会保険適用拡大とパートタイマー・アルバイト

社会保険適用拡大により最も影響を受けるのは、「一週間の所定労働時間20時間以上」「所定内賃金88,000円以上」でそれまで社会保険に加入していなかった人だと考えられます。

一般的な会社でフルタイム勤務の正社員の一週間の所定労働時間が40時間の場合、パートタイマーやアルバイトは、社会保険の加入対象とならないよう一週間30時間程度で働いていると思います。

そのような人たちは今後、そのままの働き方を維持して社会保険被保険者になるか、一週間20時間未満の働き方に変更するかの選択をしなくてはなりません。会社としても急に労働時間を短縮してしまうと人員が不足してしまうため社員とも相談した上で判断する必要があります。

人材確保が難しい場合には、労働時間を維持しつつ社員の手取りが減少しないよう昇給するようなことも必要になる可能性があります。

○社会保険適用拡大と被扶養者(扶養家族)

社会保険適用拡大前は月額108,000円程度、年収130万未満に収めていた人であっても特定適用事業所の場合には、被扶養者にはなれず、社会保険に加入させる義務が発生します。「社会保険の扶養の範囲内で働きたい」というパートタイマー等に対しても社会保険に加入するか、労働時間を短縮するかの相談が必要です。

┃まとめ

今回は、社会保険適用拡大の概要と2024年10月1日以降企業に与える影響と考えられるメリットとデメリット、企業の対応策についてお伝えしました。

これまで社会保険に加入していなかった社員が社会保険被保険者になることで、社会保険料負担が増えるだけではなく働き方や人員配置そのものも見直すことになります。社員からの問い合わせに対してしっかりと答えられるよう、会社としてすべきことを確認しておくことをお勧めします。