未払い残業代リスクと対応策!時効延長・割増率改正に備える中小企業のための実務ガイド

未払い残業代の時効が延長されたことをご存じでしょうか。

法改正により、未払い残業代を遡って請求できる期間が従来の2年から最大5年に延長されました。この改正により、未払い残業代を巡る訴訟やトラブルが今後さらに増えると予想されています。

まずは自社のリスクを把握することが重要です。

未払い残業代のリスクを理解するためには、まず現状を客観的に確認する必要があります。社労士法人GOALではその第一歩として「未払い残業代リスク【簡易】診断」をご用意しています。

この診断では、16の簡単な質問に答えるだけで、貴社にどれほどのリスクが潜んでいるかを把握できます。リスクが見えることで、今後の対応策を冷静に検討することができます。

また、就業規則の見直しや作成のサポートも行っております。人事・労務に関するお困りごとはご相談ください。

GOALグループは、社会保険労務士法人と行政書士法人を含む総合士業事務所です。

人事や労務に関するご相談を承っております。

お気軽にお問い合わせください。

すでに発生している未払い残業代を帳消しにすることはできません。

しかし、今後発生させないように適切な制度整備と運用を行うことはできます。過去の未払い分についても、従業員と誠実に話し合い、清算することで信頼関係の再構築が期待できます。

未払い残業代のリスクを感じている、あるいは固定残業代制度の見直しを検討している企業の方は、ぜひ一度「未払い残業代リスク【簡易】診断」をご相談ください。

会社における未払い残業代リスク

未払い残業代による労務リスクについて、具体的なケースで考えてみましょう。

- 勤続年数:3年

- 月額賃金:25万円

- 月間の所定労働時間:168時間(週休2日制)

- 月間の平均残業時間:20時間(ただし、残業代は一切支払っていないと仮定)

この場合、残業代の割増単価は、25万円 ÷ 168時間 × 1.25 ≒ 1,860円です。

よって、1か月あたりの未払い残業代は、1,860円 × 20時間 = 約37,200円となります。

これを遡って請求されると下記のようになります。

- 2年間分:37,200円 × 24か月 = 約89万2,000円

- 3年間分:37,200円 × 36か月 = 約133万9,200円

- 5年間分:37,200円 × 60か月 = 約223万2,000円

月給25万円、残業時間月20時間という「よくある条件」でも、3年分の未払い残業代だけで100万円を超えるリスクがあります。

さらに、これが1人ではなく複数人に及ぶと、そのリスクは企業経営にとって非常に大きな負担となりかねません。

未払い残業代請求をされたら社労士へ相談

労働基準監督署からの出頭通知や、弁護士から内容証明郵便が届いた場合は、決して放置せず、すぐに顧問の社会保険労務士や弁護士に相談してください。

たとえ顧問契約をしていても、社内のすべての状況を常に把握しているとは限りません。

そのため、「未払い賃金が発生している可能性はあるか」「最近退職した社員がいるか」など、いくつかの確認や聞き取りが行われることになるでしょう。心当たりがある場合は、隠さずに正直に話すことが大切です。

顧問社労士や弁護士は会社の味方です。

仮に不利な事実があっても、それに対して最善の対応策を一緒に考えてくれます。しかし、後から「実は…」と話すような形になると、手遅れになることもあり得ます。

出頭通知があれば、顧問社労士と一緒に労働基準監督署へ行くきます。内容証明郵便が届いた場合は、顧問弁護士に対応を任せるなど、適切な手続きを早めに進めることが大切です。

請求された金額=支払う金額とは限らない

未払い賃金として金額を請求された場合、その金額の多寡にかかわらず、「請求された金額=支払う金額」とは限りません。

請求された金額は、あくまで請求した側が「妥当だ」と考えて算出した金額にすぎず、必ずしも正当とは限らないのです。

たとえば、固定残業手当をすでに支払っていた場合はその分を差し引くべきです。他にも申告された残業時間がすべて実際の業務時間と認められるとは限りません。

また、その社員が「管理監督者」に該当する可能性がある場合には、会社側としてその点も主張する必要があります。

請求された内容が妥当かどうか、減額交渉が可能かどうかなど、判断に迷う点があれば、必ず顧問の社会保険労務士や弁護士に相談し、適切な対応を確認しましょう。

- 固定残業手当を割増賃金単価に含めて計算されている

- 残業として認定できない時間がある

- 実際にとった休憩も労働時間としてカウントされている

- 管理監督者として勤務している期間について残業代が請求されている

時効の援用を主張する

「時効」という言葉自体にはなじみがあると思います。

今回のテーマである「賃金請求権の消滅時効」も同様に、一定期間が過ぎると請求ができなくなる、あるいは請求されなくなるという制度です。

具体的には、原則として5年(当面の間は3年)を経過すると、過去の未払い賃金を請求できなくなります。

ただし、時効はただ時間が経過すれば自動的に適用されるわけではありません。

たとえば、「時効が成立しているため、3年以上前の分は支払いません」と会社が明確に伝える必要があり、このような行為を「時効の援用」と呼びます。

逆に言えば、会社側が争う意志を持たず「5年でも10年でも遡って支払う」といった姿勢であれば、あえて時効の援用をしないという選択もできます。

また、社員からの請求に対して「一括では払えないが、分割なら全額支払う」といった約束をしてしまうと、その後で「やはり時効なので支払わない」と主張しても認められない可能性があります。

不用意な対応を避けるためにも、請求を受けた場合にはまず顧問の社会保険労務士や弁護士に相談し、慎重に対応を進めましょう。

未払い残業代請求をされないために必要なこと

未払い残業代請求をされないために、事前に会社側で気をつけておくべきポイントをご紹介します。

- 勤怠管理を確実に行う

- 適切な給与計算で未払い残業代を防ぐ

- 残業(時間外労働)の削減

それぞれ詳しく見ていきましょう。

勤怠管理を確実に行う

未払い賃金や未払い残業代の対策に、特効薬のような方法はありません。

重要なのは、日々の勤怠管理を確実に行い、労働時間を正確に把握することです。いまだに紙やExcelなどを使って手作業で管理している企業もありますが、これはもはや時代遅れとも言えます。

厚生労働省が公表している「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」でも、労働時間の把握方法について次のように示されています。

一つは、使用者が実際に現場で確認し、労働時間を適正に記録する方法。もう一つは、タイムカードやICカード、パソコンの使用履歴など、客観的な記録を基にして確認・記録する方法です。

実際には、使用者が毎日すべての労働時間を確認することは現実的ではありません。勤怠管理システムの導入や、パソコンのログを活用した記録管理など、客観的かつ効率的な方法による運用が求められています。

適切な給与計算で未払い残業代を防ぐ

未払い残業代を発生させないためには、適切な給与計算と勤怠管理をセットで行うことが大切です。

たとえ給与計算システムや勤怠管理システムを導入していても、労働基準法の正しい理解がなければ誤った設定や運用によって未払い賃金が生じてしまいます。

労働時間や休日・休暇、法定外の残業、休日労働、深夜労働に関するルール、そしてそれぞれの割増賃金の計算方法など、法律の基本を押さえた上で、システムを正しく運用しましょう。

残業(時間外労働)の削減

未払い残業代の根本的な対策として最も重要なのは、残業(時間外労働・休日労働・深夜労働)そのものを発生させないことです。残業がなければ、当然ながら未払い残業代も発生しません。

「うちの会社には残業がない」と話す経営者もいますが、実際に確認してみるとそうではないケースも少なくありません。

たとえば、1日の労働時間を7時間と設定して「8時間を超えていないから問題ない」と思っていても、週に1日しか休みがないような働き方をさせていれば、週の法定労働時間(40時間)を超えてしまっていることがあります。

また、「固定残業代制度を導入しているから大丈夫」と考える企業も注意が必要です。制度が適切に導入・運用されていなければ、その制度自体が無効になる可能性があります。

就業規則や労働契約書が整備されておらず、勤怠管理も行っていない中で、給与明細に“固定残業手当”という名目で金額を適当に記載しているような状態では、制度として機能していないと判断されても仕方がありません。

残業代に関する法改正と基礎知識

残業代の請求時効延長

会社が社員に時間外労働をさせた場合は、労働基準法により割増賃金(いわゆる「残業代」)を支払う義務があります。

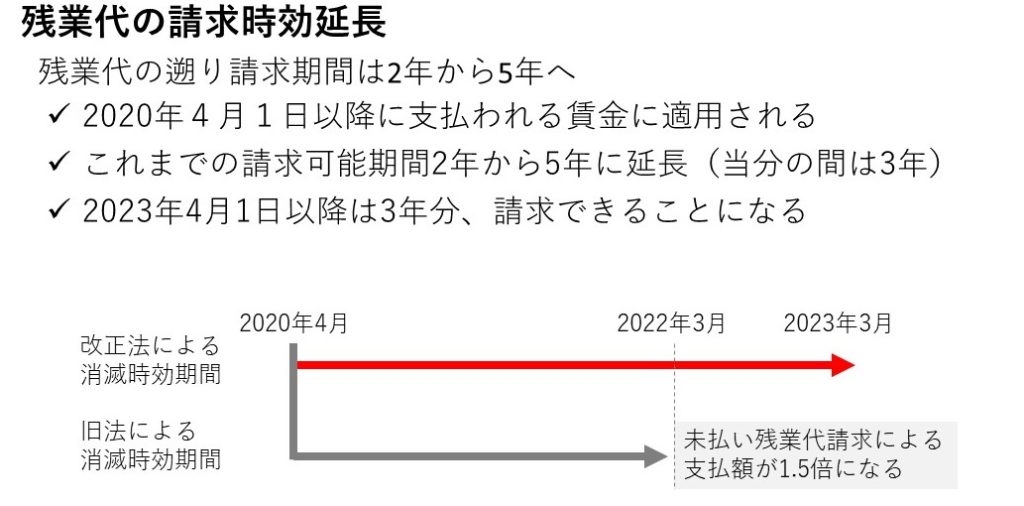

この残業代が何らかの理由で支払われていなかった場合、社員は過去に遡って請求することができます。そして、2020年(令和2年)4月の法改正により、この「遡れる期間」が延長されました。

これまで残業代の請求は過去2年分まででしたが、改正労働基準法の施行により、最大5年分(当分の間は3年分)まで遡って請求できるようになりました。

2023年4月からは3年分の請求が現実的に可能となっています。

この変更により、労働者にとっては請求できる金額が増える一方で、企業側はより多くの残業代を支払うリスクを負うことになります。

今後はこれまで以上に、正確な賃金計算や勤怠管理の体制を整え、未払いが発生しないような運用が求められます。

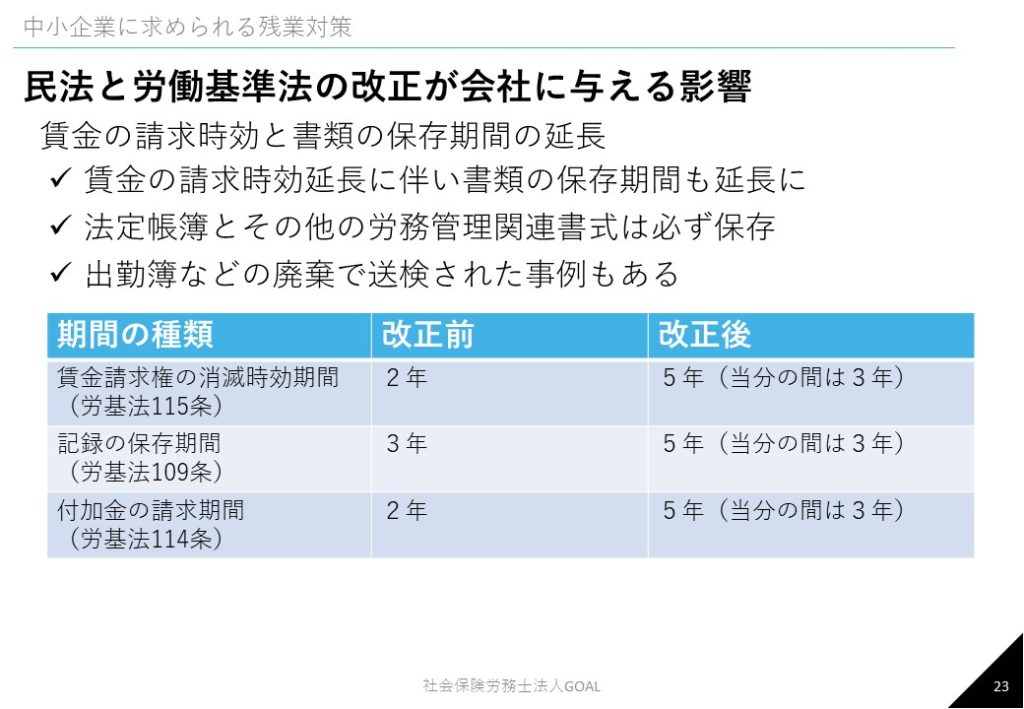

賃金請求権の消滅時効延長と書類の保存期間の延長

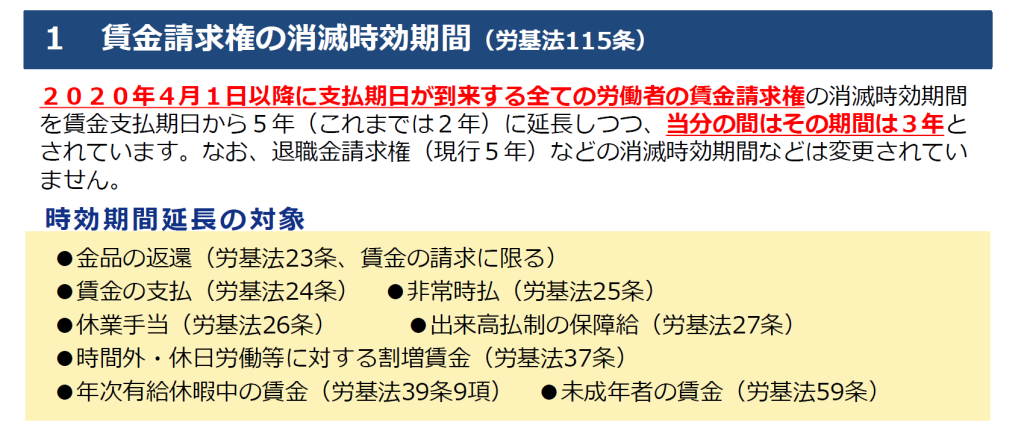

2020年(令和2年)4月に施行された改正労働基準法では、時間外労働(残業代)だけでなく、すべての賃金が時効延長の対象となりました。

具体的には、残業代、休日労働・深夜労働の割増賃金、毎月の給与、最低賃金との差額、休業手当、年次有給休暇中の賃金などが含まれます。

一方、退職金については従来どおり時効は5年のままです。

この変更は、民法改正で債権の時効が原則5年とされたことを受けて行われたものです。

労働基準法でも賃金の請求可能期間が原則5年に延長されました。ただし、企業への影響を考慮し、当面は3年とする経過措置がとられています。

あわせて、賃金関連の書類の保存期間も見直しが必要です。労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、労働契約書、労働条件通知書、労使協定、各種申請書類などは、改正に対応した保存期間を守って管理することが重要です。

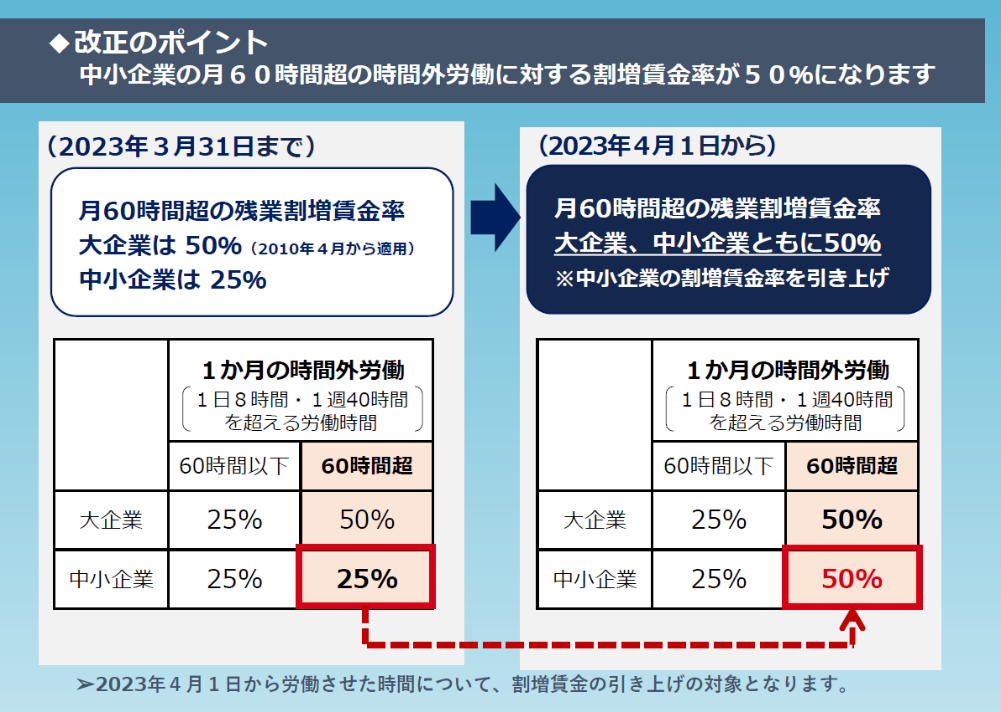

月60時間超の法定時間外労働と中小企業の割増賃金率の引き上げ

*出典:厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」

2023年4月から、中小企業を含むすべての事業所において、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が引き上げられました。

この改正により、残業が月60時間を超えることが常態化している企業では、人件費の増加が避けられない状況になります。

主な変更点は下記の2点です。

- 月60時間超の残業に対する割増賃金率が25% → 50%に引き上げ

- 一定の条件を満たせば、割増賃金の代わりに「代替休暇」の付与が可能

制度変更は2023年4月から適用されており、企業はこれまで以上に労働時間の管理や人件費の見直しが求められます。

月60時間超残業への対応と就業規則の変更

割増賃金の支払いについては、就業規則(賃金規程)に規定されているはずです。そのため、2023年4月からの制度変更にあわせて、すべての事業所で規定の見直しが必要になります。

また、労働契約書に割増賃金率が具体的に記載されている場合は、その内容も忘れずに修正しましょう。

さらに、代替休暇制度を導入する場合は、次の対応が必要です。

- 労使協定の締結

- 就業規則への記載

制度変更に合わせた書類等の整備は、後々のトラブル防止にもつながります。

士業による未払い残業代請求サービスや退職代行

未払いの残業代請求は、社員や元社員が労働基準監督署、弁護士、社会保険労務士に相談することから始まるのが一般的です。特に最近は、退職代行を利用する時に残業代も請求することがあります。

例えば、労働基準監督署から「○月○日○時に出頭してください」という通知と書類の提出依頼が届いた場合、それは内部からの通報があった可能性が高いと考えられます。

また、弁護士から「○○代理人」と記載された受任通知とともに内容証明郵便が届いた場合は、社員が法的手続きに進む意思を示していると見てよいでしょう。

仮に内容証明に弁護士名がなくても、誰かが裏で指導しているケースも珍しくありません。

最近では、労働者側が弁護士に相談するハードルが大きく下がっています。

多くの弁護士事務所が無料相談を行い、残業代の自動計算ツールを提供するなど、誰でも気軽にアクセスできるようになっています。また、成功報酬型の契約も一般的になり、労働者にとっては非常に利用しやすい状況ともいえます。

実際に、「残業代 請求」「残業代 出ない」「残業代 もらえない」といったワードでインターネット検索をしてみると、弁護士事務所や請求代行サービスが多数見つかることでしょう。

企業としては、「うちは大丈夫」と思っていても、思わぬリスクが潜んでいる可能性があるため、労務管理を今一度見直すことが重要です。