有料職業紹介事業許可とは?申請や代行費用について社労士が解説【2025年】

有料職業紹介(人材紹介)事業を始めるためには、厚生労働大臣の許可を得る必要があります。

通常、許可証が交付されるまでには申請から3~4か月程度かかるため、事業を始めるためにはある程度の準備期間が必要です。

また、有料職業紹介事業の許可を取得するためには許可要件と欠格事由が定められており、全ての人が必ずしも事業を始められるわけではありません。

さらには、多くの添付書類や確認事項があるため申請者の中には、許可申請の準備を進めるうちに挫折してしまうケースもあります。

申請手続きも煩雑であり、管轄の都道府県労働局のホームページ等を読み込まなければなりません。手続きの代行は専門の社労士に依頼するのが一般的です。

また、有料職業紹介事業は法改正による影響があるため、最新の情報を手に入れなければなりません。専門の社労士であれば、最新の法改正にも対応しております。

- 有料職業紹介事業許可の取得には3~4か月かかる

- 事業者本人で申請できるが社労士に依頼するのが一般的

- 社労士による取得代行費用は約10万円~

今回は、有料職業紹介事業許可申請を行う場合の許可要件と免許の取得方法について現役の社労士が解説していきます。

GOALグループは、社会保険労務士法人と行政書士法人を含む総合士業事務所です。

有料職業紹介事業許可の取得サポートや労務に関するご相談を承っております。

お気軽にお問い合わせください。

社労士法人GOALでは、有料職業紹介事業許可の取得サポートだけでなく、様々なお問い合わせ承っております。

有料職業紹介事業とは

職業紹介は有料と無料の2種類があります。

主に人材ビジネスとして営利目的で行われるのが有料職業紹介、学校や商工会議所などが営利目的以外で無料で行うものを無料職業紹介と分類されています。

ここでは、有料職業紹介事業について解説していきます。

有料職業紹介事業は、求職者の紹介方法についていくつかのパターンに分かれています。

| 一般型 | 求職者を募り採用を希望する企業に紹介する |

|---|---|

| ヘッドハンティング(サーチスカウト)型 | 企業からあらかじめ人材の希望条件をヒアリングした上で人材を探す |

| 再就職支援型 | 企業が人員整理などの一環で再就職先を探すための紹介 |

有料職業紹介事業で取り扱うことができない業務

有料職業紹介事業の許可を取得した場合でもすべての業種について職業紹介を行うことができるわけではありません。

職業安定法では、港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業、その他厚生労働省令に定める職業については、職業紹介を行うことを禁止しています。

有料職業紹介事業の許可を取得しようとする事業主が港湾運送業や建設業を営んでいること自体は問題ありません。

許可申請時に「これらの業務への職業紹介を行わない」旨の誓約書の提出を求められるケースがあります。

有料職業紹介と労働者派遣の違い

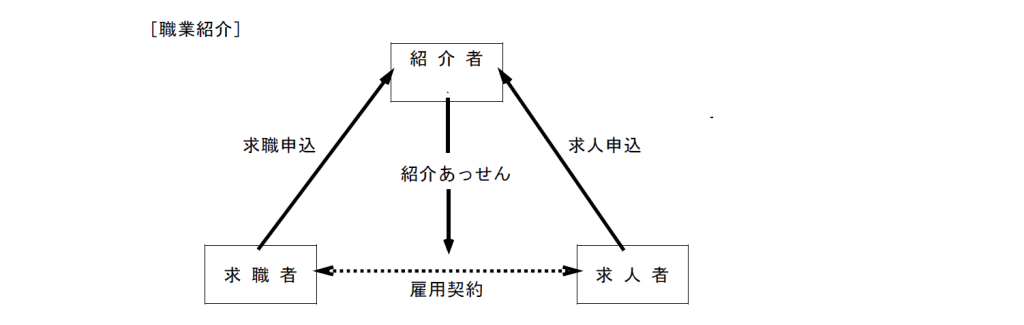

有料職業紹介事業と派遣会社は、契約主体とビジネスモデルが異なります。

有料職業紹介事業においては、求職者と事業者が直接雇用契約を結びます。一方で、派遣会社は、派遣会社と求職者が派遣契約を結びます。

有料職業紹介のビジネスモデル

有料職業事業は、人材を商品サービスとして紹介先の会社へ提供(販売)するようなイメージです。

有料職業事業者は、求職者の求めに応じて就職先を探したり、求人者の求める人材を探したり、その対価として手数料を受け取ります。この手数料は、基本的には求人者である事業者から受け取ります。

求人者(紹介先の会社)と求職者(紹介する社員)を引き合わせるまでが業務内容です。紹介した後は、求人者と求職者が直接労働契約を締結することとなります。

労働者派遣のビジネスモデル

労働者派遣事業は、自社と労働契約している社員を派遣先へレンタルで貸し出すようなイメージです。

派遣社員のスキルに応じて単価を定め、そのスキルを求める派遣先事業者へ派遣します。派遣元事業主は、派遣先事業主から受け取る派遣料金の中から派遣社員への賃金を支払います。

この受け取る料金と支払う賃金の差がいわゆるマージン(率)になります。

有料職業紹介事業の要件

有料職業紹介事業は、その「人材を商品サービスとして取り扱う」という性質上、事業の継続性や個人情報保護、その他法令順守など適切に事業を運営していけるかについて厳しく審査が行われます。

- 資産(財産)要件

- 事業所要件

- その他の許可要件

- 欠格事由

具体的な許可要件と欠格事由について見ていきましょう。

資産(財産)要件

有料職業紹介事業の許可申請を行うに当たり最初のハードルになるのが資産要件です。

資産から負債を控除したいわゆる純資産額(基準資産額)が最低500万円、さらに現金預金で150万円が必要です。

複数事業所で有料職業紹介事業を行う場合には、事業所数に応じて必要な資産も増えていきますので、特別な事情が無い場合には事業所数は1箇所で許可申請を行うことが多いです。

事業所要件

求職者の個人情報や求人者の企業情報を取り扱うことから、事業所の場所や設備についても細かく許可条件が定められています。

- 事業の位置、立地に関すること(繁華街の中などは不許可事由になり得る)

- 事業所として独立していること(他の法人の間借り等は不可)

- 求職者のプライバシーが守られている(面談スペースの確保、鍵付き書庫の設置)

同一部屋内に複数の法人が登記している場合は、入口や事務作業スペースを明確に分けるなどの対応が必要です。

面談スペースの確保ができない場合にはパーテーションで区切る方法も認められていますが、求職者のプライバシー保護の観点から高さ1800mm以上の物を設置することが求められます。

レンタルオフィスやシェアオフィスでの許可取得も可能ではありますが、個室を確保して個人情報保護のための鍵付き書庫を設置することや、面談スペースとしての貸し会議室(共有で時間貸しでも可)があることが必要です。

新たに事務所を契約される方は、事業所要件を満たしていることを確認しておきましょう。

その他の許可要件

資産(財産)要件と事務所要件の他にその他関係法令を順守することなどが求められます。

例えば、下記の要件が挙げられます。

- 人情報適正管理規程を定めていること

- 個人情報の適正管理が行われること

- 事業主が行う有料職業紹介事業以外の業務について許認可が必要な事業については適切に許可を受けて行っていること

- 職業紹介責任者を配置していること

具体的な要件については、各種法令を参照しましょう。

欠格事由

有料職業紹介事業許可についての欠格事由は、職業安定法第32条に規定されています。

規定によると法令違反により刑罰を受けその執行が終わっていない者(執行猶予期間が終わっていない者)、破産手続開始後に復権していない者、過去に職業紹介事業の許可を取り消され一定期間が経過しない者、反社会的勢力ではないことなどが挙げられます。

これらの欠格事由に該当する者が役員として登記されていたり、職業紹介責任者となっていたりする場合には許可を受けることができません。

有料職業紹介事業の許可申請の流れ

有料職業紹介事業の許可取得までは最短で3ヶ月かかります。

どんなに急いで許可申請書類の作成を行ったとしても、都道府県労働局内審査と厚生労働省本省審査で2ヶ月かかります。

有料職業紹介事業の許可証交付までのモデルスケジュールは下記のとおりです。

- 申請書類、添付書類の準備と作成

- 都道府県労働局へ提出

- 都道府県労働局内審査(事業所への実地調査あり)

- 厚生労働省本省審査

- 1日付で許可証交付

申請書類や添付書類の準備や作成に時間がかかればさらに時間がかかることもあります。

また、事業主が自分で許可申請を行う場合、作成する書類の確認や添付書類の準備、申請書類の不備などにより3回から4回あるいはそれ以上、都道府県労働局の窓口に呼ばれることもあるでしょう。

具体的な申請の流れについて見ていきましょう。

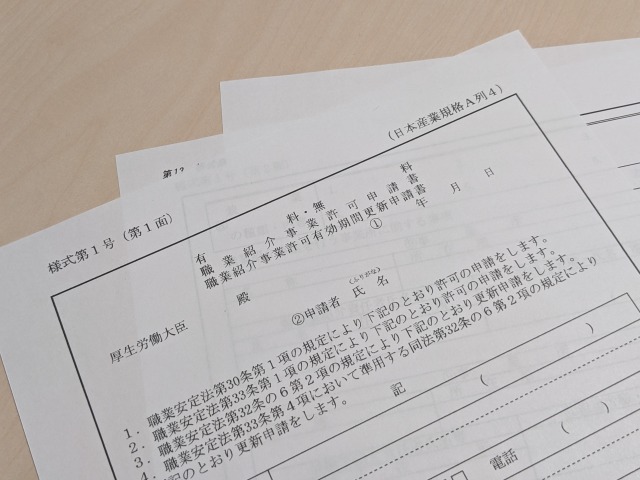

申請書類の作成と労働局への申請

許可申請を行う場合、都道府県労働局から公開されている職業紹介事業各種申請にかかる添付書類一覧に従って必要な書類を準備します。

ただし、ここに記載されているのはあくまでも基本的な必要書類一覧であり、会社の状況に応じて追加の書類が必要になることがほとんどです。

社会保険労務士法人GOALでは、状況に応じて必要になる追加書類も準備段階である程度予測して作成しますので、都道府県労働局の窓口でさらに追加で求められる書類は少ないです。

しかし、事業主が自ら許可申請を行う場合には窓口に行って初めて追加書類の指示を受けることになるので作成にさらに時間がかかることもあるようです。

許可証の交付

都道府県労働局で許可申請書類が受理されたからといって安心はできません。

書類を受理した後、さらに詳細な確認が行われ、ここで追加の書類が求められることも少なくありません。

また、都道府県労働局の審査期間中に実地調査が行われます。実地調査では、許可申請書類として提出したレイアウト図と事業所が一致しているかが主なチェックポイントです。

この追加書類の提出や実地調査の日程調整が遅れると許可証交付も後ろ倒しになることもあります。

都道府県労働局と厚生労働省本省審査の間に審査が中断する、あるいは審査が打ち切られるケースとして考えられるのは、許可証交付前に職業紹介事業を行ってしまったり、行ったと疑われるようなことをしてしまったりするケースです。

許可証交付がされる前にホームページなどで「有料職業紹介事業」や「有料職業紹介事業(許可申請中・準備中)」などの文言を使用することは厳禁です。

有料職業紹介事業許可申請時の添付書類

有料職業紹介事業許可の申請には、都道府県労働局から公開されている添付書類一覧をよく確認して確実に全ての申請書類をそろえることが必要です。

自社で有料職業紹介事業許可を行う場合には事前に添付書類に関して都道府県労働局へ相談に行くことが多いようです。

事前相談で提出様式や添付書類の指導・アドバイスを受けて3~4回(あるいはそれ以上)窓口に通って申請までこぎつけるようなケースもあります。

- 定款と登記簿謄本

- 代表者、役員、職業紹介責任者の住民票の写し

- 代表者、役員、職業紹介責任者の履歴書

- 職業紹介責任者講習会の受講証明書

- 資産(財産)要件を確認する書類

- 事業所要件を確認する書類

- 手数料表

- 代表者や役員、職業紹介責任者が他の法人でも役員等を兼ねている場合

- 事業の実態に応じて必要な書類

各添付書類の準備・作成のポイントについて見ていきましょう。

定款と登記簿謄本

当然のことながら最新の状態に保たれている必要があります。

また、事業目的に「職業安定法に伴う有料職業紹介事業」の文言がなければいけません。事業主が転居したのに登記簿の書き換えをしていないといったケースもあるので注意が必要です。

代表者、役員、職業紹介責任者の住民票の写し

本籍地や国籍、在留資格が記載されていてマイナンバーは記載されていないものを取得します。

代表者、役員、職業紹介責任者の履歴書

履歴書は最終学歴以降、切れ目なく記載します。求職活動中などで履歴に記載がある場合は「○年○月~○年○月:求職活動中」などと記載します。有料職業紹介事業許可申請をする会社以外で在籍している会社などがある場合は、それについても「現任」と記載します。

派遣社員として働いていた期間がある場合には、派遣元の事業所について記載をします。

職業紹介責任者講習会の受講証明書

職業紹介責任者講習を受講して受講証明書の写しを添付します。そのため申請をする前日までには、受講を完了している必要があります。なお、職業紹介責任者講習は申請書の受理日において5年以内に受講しているものが有効です。

資産(財産)要件を確認する書類

「貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書」については、直前の決算時に税務署へ申告したものの写しを提出します。電子申告をした場合には「メール詳細」を受理印の代わりに添付します。

「法人税の納税申告書(別表1「税務署の受付が確認できるもの」、及び別表4)」も同様に電子申告をした場合には、「メール詳細」の添付が必要です。

「法人税の納税証明書(その2 所得金額用)」は、税務署で取得をします。

事業所要件を確認する書類

賃貸借契約書やレイアウト(平面)図を提出します。レイアウト図についてはパワーポイントなどで作成した簡易的なもので構いませんが、許可要件となる「面談スペース」「個人情報保管庫(鍵付き)」の設置場所などについては漏れなく記載するようにします。

最近は、レンタルオフィスやシェアオフィスなどで許可申請を行うケースも増えてきていますがその場合には、個室の確保など労働者のプライバシーが守られる構造になっているかどうか確認が必要です。

詳細は、職業紹介責任者講習でも注意があるでしょう。また、プライバシー保護の観点から別法人と同居(同室)だったり別法人が同じ住所で登記されていたりすると許可を取得できません。

手数料表

選択する有料職業紹介の方法に応じた手数料表を作成します。東京労働局ホームページではサンプルとして、一般的な有料職業紹介の一般登録型、ヘッドハンティングを行うサーチスカウト型、再就職支援型の3種類が用意されています。

一般登録型の手数料表は原則作成、その他の手数料表は必要に応じて作成することになります。

手数料表に記載した金額やパーセンテージが上限となり、許可証交付後に厚生労働省が運営する人材サービス総合サイトに掲載されることになります。

手数料表等の他社事例を知りたい場合にも人材サービス総合サイトを参考にしてみると良いでしょう。

代表者や役員、職業紹介責任者が他の法人でも役員等を兼ねている場合

代表者や役員、職業紹介責任者が他の法人でも役員等を兼ねている場合には、その法人の登記簿謄本または定款、ホームページの事業内容がわかる部分の写し、会社案内などの添付が必要です。

事業の実態に応じて必要な書類

以上の他、会社の実情や役員、職業紹介責任者の実態に応じて追加書類が必要になります。

有料職業紹介事業の許可申請は社労士による代行取得

有料職業紹介事業の許可申請は、事業主本人が行うケースと社労士に依頼するケースがあります。

事業主本人が行う場合には、「職業紹介事業パンフレット-許可・更新等手続マニュアル-」や「職業紹介事業業務取扱要領」、「職業紹介事業各種申請にかかる添付書類一覧」をよく確認し、許可申請書類の作成や添付書類の準備を行う必要があります。

有料職業紹介事業の許可申請は、煩雑な手続きです。申請書類に不備があると時間がかかり、許可が取得できない可能性もあります。

許可取得の時間とコストを短縮したい方は、専門の社労士に依頼した方がよいでしょう。

GOALグループは、社会保険労務士法人と行政書士法人を含む総合士業事務所です。

有料職業紹介事業許可の取得サポートや労務に関するご相談を承っております。

お気軽にお問い合わせください。

代行取得は社労士の独占業務

許認可が必要なため行政書士業務と間違われることがあります。しかし、有料職業紹介事業の許可申請は社会保険労務士の独占業務です。

そのため、社会保険労務士以外の者が業務としてかかわると違法になりますので注意しましょう。

許可申請の得意な専門の社労士に依頼

「職業紹介事業各種申請にかかる添付書類一覧」の通り書類をすべて準備しても許可申請が受理されないこともあります。

そうした追加書類の作成も含めてできる限り短期間で手間をかけずに許可を取得したいのであれば社会保険労務士へ申請代行を検討するとよいでしょう。

しかし、許可申請の経験が少ない社会保険労務士の場合、「職業紹介事業各種申請にかかる添付書類一覧」の通り書類を集めることになりますから、許可申請書類の受理と許可証交付までに時間がかかってしまうことが予想されます。

許可の取得にかかる費用

有料職業 紹介事業の許可を取得する際に発生する費用は3種類あります。

- 登録免許税(9万円)

- 収入印紙代(5万円)

- 社労士による許可申請代行報酬(10万円~)

事業主本人で申請する際は、登録免許税と収入印紙代のみ発生します。手続きを社労士に依頼すると申請代行報酬が発生します。

社労士報酬は、事業所の数や調査立会いの有無によって変動します。おおよそ25万円程度かかることを想定しておきましょう。

一見、事業主本人で申請をした方が、費用を抑えられるためお得に見えます。しかし、申請手続きを行う従業員の人件費や許可を取得できないリスクを加味すると、社労士に依頼した方がコストが抑えらえれることもあります。

有料職業紹介事業許可に関するよくある質問

最後に、有料職業紹介事業許可に関するよくある質問をご紹介します。

- 有料職業紹介事業許可番号とは何ですか?

有料職業紹介事業許可番号とは、各事業者に割り振られた固有の番号です。各種手続きに必要な番号となります。

自社の番号は、厚生労働省の人材サービス総合サイトで確認できます。会社の概要ページ等に記載することが一般的です。