社会保険料の納付方法は?法人のクレジットカード払いについて

法人は、従業員を雇うと、従業員の給与や賞与から健康保険と厚生年金保険の社会保険料を毎月差し引き、事業主負担分と合わせて期限までに納付しなければなりません。

パートやアルバイトの従業員に対する社会保険の適用範囲が拡大しつつある中、保険料の増加に不安を感じている人もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、法人の担当者や個人事業主が知っておくべき、社会保険料納付の基本事項をご紹介します。

特に、クレジットカードを使用した支払い方法について詳しく解説していますので、参考にしてください。

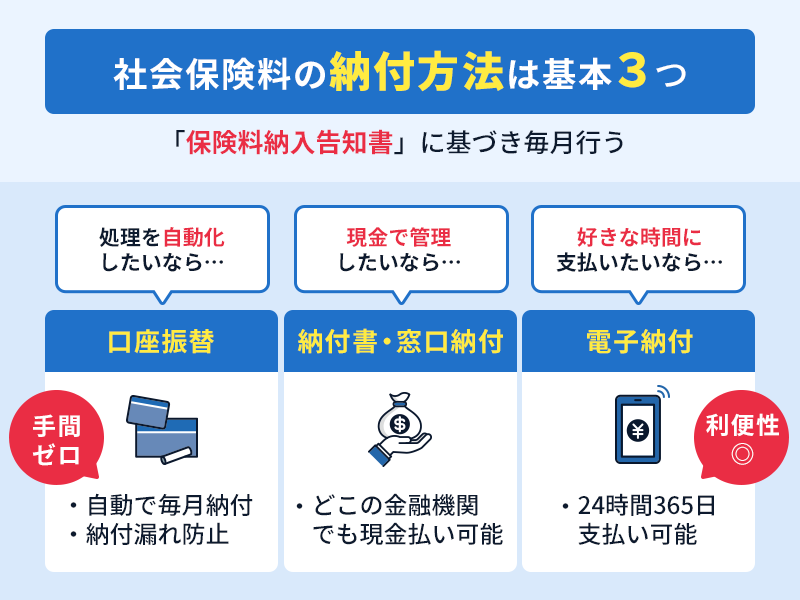

- 納付方法は、口座振替・窓口納付・電子納付

- 基本的に、クレジットカードでの支払いはできない

- 請求書カード払いサービスを利用すると、実質的な支払い先延ばしができる

社会保険料の納付方法

健康保険と厚生年金保険の社会保険料額は、毎月20日前後に日本年金機構から送られてくる「保険料納入告知書」に記載された金額を基に納付することになります。

納付方法は、下記の3つが基本です。

- 口座振替

- 納付書・窓口納付

- 電子納付

それぞれ具体的な納付の仕方をご説明します。

口座振替

納付方法の1つ目が「口座振替」です。

あらかじめ手続きを行い、法人が指定する口座から口座振替によって社会保険料を納付する方法になります。毎月自動的に、社会保険料の納付が行われるので事務作業を簡略化し、払い忘れも防止できるのがメリットです。

口座振替で納付する場合の手続きは次の通りです。

- 「厚生年金保険料等・国民年金保険料の口座振替可能金融機関一覧表」で、口座振替をすることができる金融機関を確認する。

- 「保険料口座振替納付(変更)申出書」に必要事項を記載する

- 口座振替を利用する金融機関の確認を受ける

- 法人の事業所所在地を所管する年金事務所などに郵送、または窓口に提出する

金融機関一覧表や申出書は、日本年金機構のホームページから入手できます。

ネット銀行の口座で振替を希望する場合は、金融機関の確認を省略し、年金事務所の窓口に提出することになります。

納付書・窓口納付

2つ目は、金融機関の窓口に直接行って納付する方法です。

事前手続きの必要はなく、「保険料納入告知書」(納付書)があれば、どこの金融機関でも現金で支払うことが可能です。納付期限さえ守れば、納付のタイミングも自由です。

ただ毎月金融機関に出向かなければならないので、手間がかかり、払い忘れのリスクもあるので注意が必要になります。

電子納付(e-Taxやインターネットバンキング)

3つ目は、インターネットバンキングやATMで税金や公共料金などの支払いを行うことができる、電子決済サービス「Pay-easy(ペイジー)」を活用した電子納付です。

ペイジー対応のインターネットバンキングやモバイルバンキングで、保険料納入告知書に記載された「収納機関番号(00500)」「納付番号(16桁)」「確認番号(6桁)」の情報を利用し、電子納付する仕組みとなります。

ネットバンキング以外でも、ペイジー対応のATM、テレホンバンキングで電子納付が可能です。

インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレホンバンキングを利用する際は、あらかじめ金融機関と規約する必要があります。

電子納付は、メンテナンスなどの時間以外は基本、365日24時間納付ができて利便性が高いのが特徴です。

社会保険料はクレジットカード払いできる?

社会保険料の口座振替、窓口払い、電子納付ではいずれも、当座の資金が必要になります。

毎月の納付に際しては、現金が手元にない場合など、支払いが難しいというケースもあるでしょう。支払いが先延ばしになるクレジットカード払いをしたいという方も多いはずです。

クレジット払いを希望する人向けに、社会保険料をクレジット払いするための方法について解説します。

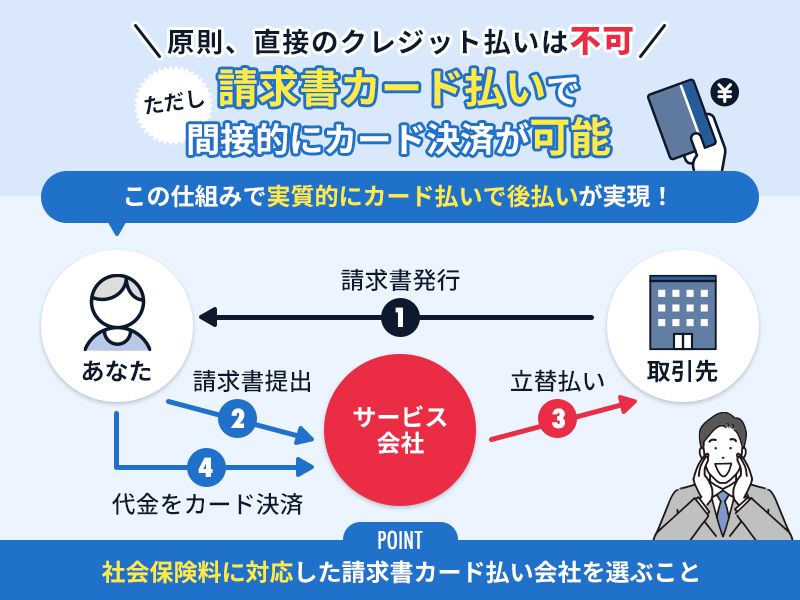

原則として直接のクレジットカード払いは不可

2024年10月から、パートやアルバイトなど短時間労働者に対する社会保険の適用が、従業員51人以上の企業にまで拡大されました。法人の社会保険料負担も大きくなっています。

毎月支払わなければならない社会保険料も年々増加していますが、納付方法は金融機関の口座振替、窓口払い、電子納付に限られ、それ以外の方法は基本的に認められていません。

近年のキャッシュレス化の進展を背景に、自営業者や個人が支払う国民年金の保険料などでは、クレジットカードの使用が可能になっています。

しかし、法人の社会保険納付では、原則として直接のクレジット払いは「不可」なのが現状です。

請求書カード払いという代替手段

社会保険料の納付では、直接のクレジット払いはできませんが、「請求書カード払い」という代替手段があります。

請求書カード払いとは、その名の通り、受け取った請求書の支払いをクレジットカード決済に切り替えるものです。

さまざまな会社が、法人や個人事業主向けに、請求書カード払いのサービスを展開しています。社会保険料納付に対応したサービスを提供する会社も増えています。

請求書カード払いのサービスは主に、「カード決済不可」の取引先への振込や、請求書の支払い期間が短いケースなどで、資金繰りを悪化させないための手段として活用されています。

社会保険料についても、納付期限に対応できず滞納することになれば、延滞金を課され、社会的信用にも大きな影響が出るでしょう。

そこで請求書カード払いのサービスを利用すれば、借入せずに当座の支払いを先延ばしにすることが可能です。

クレジットカードで請求書を間接的に支払う仕組み

実際、どのようにしてカード不可の請求書をクレジットカード決済にするのか、サービスの仕組みを見ていきます。

まずは、取引先などから受け取った請求書を、ウェブ上でアップロードするなどして、請求書カード払いのサービス会社に提出。会社のカードの情報や振込情報などを登録します。

サービス会社は登録された情報を基に、利用者に代わって請求書の金額を取引先の銀行口座に振り込みます。

後日、サービス会社が振り込んだ代金を手数料とともに、利用者のクレジットカードで決済するので、利用者は決済までの期間、支払いを先延ばしできるという仕組みです。

社会保険料の納付についても、ほぼ同じ仕組みでクレジットカード使用が可能になります。基本的にはサービス会社が、ペイジーを通じて保険料を納付し、その納付額が後日、手数料とともにクレジット決済されるケースが多いでしょう。

請求書カード払いのサービスを利用すると、支払いを先延ばしできるのに加え、クレジットカードのポイントが貯まるメリットもあります。

ただサービス利用には、利用料がかかり、カードの限度額によっては、納付額を支払えないケースもあるので注意が必要です。

導入の流れと必要書類

導入にはまず、請求書カード払いのサービス会社から、社会保険料の支払いに対応した会社を探します。

サービス会社によって、利用料や引き落としまでの期間などに差があるので、ニーズにあった会社を選ぶのが重要です。

大多数のサービスでは、申し込みから利用まで、ウェブ上で完結できるようになっています。

特に事前提出が必要な書類などはなく、日本年金機構から送られてきた保険料納入告知書があれば、基本的にサービスの利用は可能です。

社会保険料納付に関するよくある質問

最後に、社会保険料納付に関するよくある質問をご紹介します。

- 支払いは猶予してもらえる?

社会保険料の納付により事業の継続が困難になるおそれがあるなど、一定の要件を満たせば、支払いを猶予してもらえるケースはあります。

猶予してもらうためには、納付すべき保険料の納期限から6カ月以内に、事業所の所在地の年金事務所に申請することが必要です。

猶予が認められるのは次のようなケースです。

- 会社の財産が災害の被害を受け、または盗難にあったケース

- 事業主またはその家族が病気にかかったり負傷したりしたケース

- 事業を廃止し、または休止したケース

- 事業について著しい損失を受けたケース

該当する場合は、年金事務所などに相談してみましょう。

- 納付先はどこ?

納付先は、厚生年金保険料が日本年金機構で、健康保険の保険料が協会けんぽの場合は日本年金機構、組合健保の場合は当該組合健保となっています。

ただ実際には、協会けんぽ、組合健保にかかわらず、健康保険と厚生年金保険の保険料の徴収は、日本年金機構が行っています。

日本年金機構宛てに、口座振替、金融機関の窓口払い、電子申請のいずれかの方法で納付するのが原則です。

- 納付するタイミングは?

納付するタイミングは、日本年金機構から「保険料納入告知書」(納付書)が送られてきた後になります。

納付書の送付は、毎月20日ごろです。納付書には、納付すべき保険料額などが記載されています。

- 納付期限やスケジュールは?

健康保険と厚生年金保険の保険料の納付期限は、翌月末になります。

例えば、7月の保険料は8月末日までに納付しなければなりません。月末が土日の場合は、翌月の最初の月曜日が納期限となります。

基本的には、従業員に当月払う分の給与から前月分の保険料を差し引き、事業主負担分と合わせて、当月末までに納付するスケジュールになります