社労士顧問料の相場はいくら?費用の目安と選び方を徹底解説

社労士は企業における労務管理のスペシャリストであり、社労士と顧問契約を結ぶことで、煩雑な労務管理を一任できるようになります。

ただ、実際に社労士と顧問契約を結ぶとなると、「どれくらいの費用が発生するのか?」といった不安を抱く人も多いのではないでしょうか。

今回は、社労士の顧問料の仕組みと相場、顧問料を安くする方法や自社に合った顧問契約の選び方などについて解説していきます。

GOALグループは、社会保険労務士法人と行政書士法人を含む総合士業事務所です。

人事や労務に関するご相談を承っております。

お気軽にお問い合わせください。

社労士の顧問料とは?基本の仕組みを解説

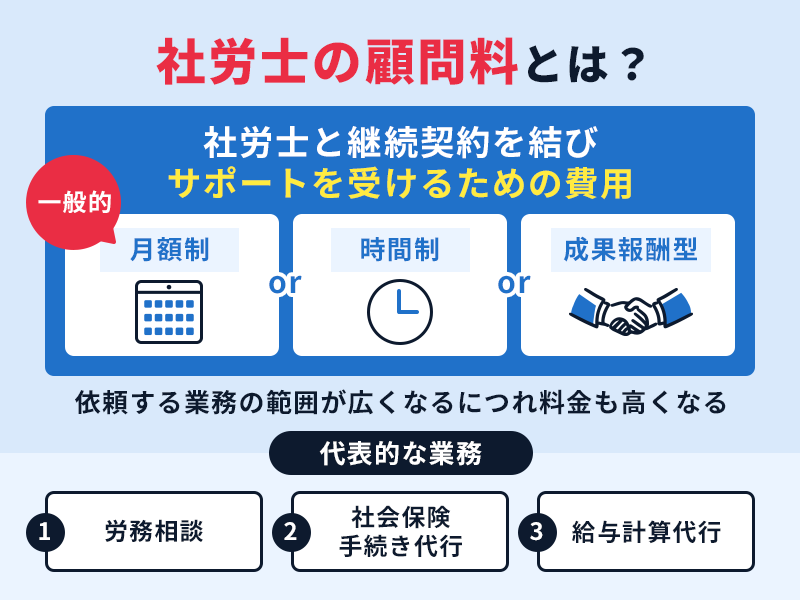

社労士の顧問料とは、企業や個人が社労士と顧問契約を結び、継続的なサービスを受ける対価として支払う費用を指します。

顧問料は一般的な商品のような定価が存在しないため、まずは社労士の顧問料についての基本的な仕組みを理解しておきましょう。

月額制が一般的!顧問契約の料金体系

顧問契約の料金体系は専門家の種類やサービス内容によってさまざまですが、社労士の場合は「月額制」が一般的です。

| 月額制 | 毎月一定の月額料金を支払う方式 |

|---|---|

| 時間制 | 専門家が実際に業務を行った時間に応じて料金が発生する方式 |

| 成果報酬型 | 業務の成果に基づいて料金を支払う方式 |

月額制は毎月一定の月額料金を支払うことで、顧問社労士の継続的な相談やサポートを受けることができます。ただし、顧問契約に含まれない業務が発生した場合には、別途費用がかかるのが通常です。

また、一部の業務は成果報酬型を採用しているケースもあります。

例えば助成金の申請は、実際に申請が通った際に報酬(助成金受取額の20%前後)を支払うのが一般的となっています。

業務範囲によって料金が変わる

社労士の顧問料は月額制が一般的ですが、その金額は依頼する業務範囲によって変動します。

社労士への依頼業務は多岐にわたりますが、代表的なものとしては以下の3つが挙げられます。

| 労務相談 | 労務トラブルが発生した時や法改正があった時、手続きで不明点が生じた時などに相談に乗ってもらう |

|---|---|

| 社会保険手続き代行 | 事業所や従業員の社会保険手続きを代行してもらう |

| 給与計算代行 | 従業員の給与計算処理を代行してもらう |

どこまでを社労士に依頼するかは企業によって異なりますが、依頼する業務の範囲が広くなるにつれ、料金も高くなるのが一般的です。

また、同じ依頼業務であっても、その中でどこまでの範囲を依頼するかによっても料金が変動します。

例えば同じ給与計算代行であっても、勤怠管理は自社で行い給与計算だけを依頼するのか、勤怠管理と給与計算をまとめて依頼するのかによって、金額は変わってきます。

社労士の顧問料の相場

社労士の報酬については、以前は全国社会保険労務士会連合会が報酬額の基準を定めていました。しかし現在は各社労士が報酬額を自由に設定でき、同じ依頼内容であっても事務所によって金額が異なることは珍しくありません。

そのため、事前に顧問料の相場を把握しておかないと、提示された金額が妥当かどうかを判断することが難しくなります。

ここでは、社労士の顧問料の相場について見ていきましょう。

事業形態(個人事業主・法人)別の目安

事業形態による社労士顧問料の目安は、以下の通りです。

| 事業形態 | 顧問料の目安 |

|---|---|

| 個人事業主(従業員なし) | 10,000円 |

| 個人事業主(従業員あり) | 20,000円 |

| 法人 | 50,000円 |

個人事業主の場合はそもそも従業員がいなかったり、仮にいたとしても少人数(5人未満)であったりするケースが多いため、1~2万円程度が相場となります。

一方、法人の場合は社会保険への加入が義務付けられており、従業員数も多くなるため、個人事業主よりも料金が高くなるのが一般的です。

企業規模や従業員数による目安

企業規模による社労士顧問料の目安は、以下の通りです。

| 企業規模 | 顧問料の目安 |

|---|---|

| 零細企業 | 20,000円 |

| 中小企業 | 50,000円 |

| 大企業 | 100,000円 |

一般的に企業規模が大きくになるにつれ、社会保険手続きや給与計算、労務問題などが複雑になりやすいため、料金も高額になる傾向にあります。

その他、業種に応じて料金が変動することもあります。例えば製造業や医療・福祉業界などは、労務管理が複雑になりやすいため、それに合わせて料金も高額になるのが一般的です。

一方、従業員数による社労士顧問料の目安は、以下の通りです。

| 従業員数 | 顧問料の目安 |

|---|---|

| 5人未満 | 20,000円 |

| 10人 | 30,000円 |

| 20人 | 40,000円 |

| 30人 | 50,000円 |

| 40人 | 60,000円 |

| 50人 | 70,000円 |

一般的に従業員数が多くなるにつれ、社会保険手続きや給与計算、労務問題などの業務量が増えるため、料金も高額になる傾向にあります。

従業員10人前後の規模であれば30,000円くらいになることが多く、以降は10人単位ごとに1万円ずつ上がっていくのがおおよその相場となります。

初期費用や単発相談の費用

会社を設立した際は労働保険や社会保険の加入手続き、36協定(時間外労働や休日労働に関する協定)の届出などが必要となりますが、それらの初期費用の目安は、以下の通りです。

| 手続きの内容 | 初期費用の目安 |

|---|---|

| 労働保険の成立手続き | 30,000円 |

| 社会保険の新規適用手続き | 30,000円 |

| 36協定の届出 | 10,000円 |

また、事業を継続していると、就業規則の作成や助成金の申請といった、顧問契約に含まれない業務が発生することがあります。前述の通り、それらの業務を社労士に依頼する際は、別途費用が発生するのが一般的です。

単発業務の目安は、以下の通りです。

| 単発業務 | 費用の目安 |

|---|---|

| 就業規則の作成 | 200,000円 |

| 諸規定の作成 | 50,000円 |

| 労働保険料の年度更新 | 30,000円 |

| 社会保険の算定基礎届 | 30,000円 |

| 調査の立ち会い | 50,000円 |

| 助成金の申請 | 助成金受取額の20% |

なお、労働保険料の年度更新や社会保険の算定基礎届などの年次の手続きについては、あらかじめ顧問契約の業務範囲に含まれているケースもあるため、事前にしっかりと契約内容を確認しておきましょう。

社労士顧問料を安くする方法

社労士と顧問契約を結ぶのであれば、顧問料はできるだけ抑えたいという人も多いかと思います。

ここでは、社労士顧問料を安くする方法について解説します。

業務を絞る・必要なサービスだけを依頼する

社労士顧問料を安くしたいのであれば、自社にとって本当に必要なサービスだけを依頼するようにしましょう。

前述の通り、社労士顧問料は依頼する業務の範囲が広くなるにつれ、料金も高くなるのが一般的です。

労務相談のみの顧問契約にするのか、社会保険手続きや給与計算も顧問契約に含めるのかによって、顧問料の金額は大きく変わってくるため、本当に必要なサービスだけを依頼することが重要です。

また、同じ依頼業務であってもその中で依頼する業務の範囲を絞れば、料金をさらに安くできる可能性があります。

例えば社会保険手続きを代行してもらう場合において、入社や退職などの基本的な社会保険手続きは自社で行い、労災や傷病手当金の申請といった難易度の高い社会保険手続きのみを依頼するという形にすれば、顧問料を通常よりも安くしてもらえるかもしれません。

この辺りは柔軟に対応してくれる事務所も多いため、事前に自社の課題を明確にしておき、顧問契約を結ぶ際に交渉してみることをおすすめします。

複数年契約・紹介割引の活用

社労士顧問料を抑えたいのであれば、複数年契約や紹介割引の活用も検討してみましょう。

社労士顧問料は月額制が一般的ですが、2年以上の複数年契約を結ぶことで割引が適用されることがあります。複数年契約は社労士側にとっても安定的な収入を見込めるというメリットがあるため、事務所によっては複数年割引を行っているところもあります。

ただし、複数年契約の場合は契約期間中の解約には違約金が発生する可能性があるため、事前に契約内容をよく確認しておきましょう。

また、社労士事務所は紹介割引を行っているところも多くあります。紹介割引とは、既存の顧客が新規顧客を紹介した場合に、紹介元と紹介先の双方に割引が適用される制度のことです。

紹介割引は紹介元にもメリットがあるため、顧問料を抑えたいのであれば知り合いに社労士を紹介してもらうのも一つの方法です。

年間でどれくらいの費用がかかる?

では、実際に社労士と顧問契約を結んだ場合は、年間でどれくらいの費用がかかるのでしょうか。

顧問社労士に支払う年間費用は、一般的には以下のような計算式で算出します。

顧問社労士に支払う年間費用=月額顧問料×12ヶ月+年次手続き費用

上記の計算式に沿って算出した年間費用の目安は、以下の通りです。

| 顧問料 (月額) | 顧問料 (年間) | 労働保険料の 年度更新 | 社会保険の 算定基礎届 | 年間費用の 目安 |

|---|---|---|---|---|

| 10,000円 | 120,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 180,000円 |

| 20,000円 | 240,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 300,000円 |

| 30,000円 | 360,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 420,000円 |

| 40,000円 | 480,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 540,000円 |

| 50,000円 | 600,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 660,000円 |

なお、人によっては、労務管理を社労士に依頼すべきか、社内に担当者を入れるべきかで悩むこともあると思います。

担当者を入れた場合のコストについては、企業の規模や担当者の能力などによって変わってきますが、人件費(法定福利費や福利厚生費など)を年間給与額の1.5倍、労務管理に費やす業務時間を全体の10~30%と仮定した場合の労務管理費の目安は、以下の通りです。

担当者を入れた場合の想定年収別の労務管理費の目安は下記のとおりです。

| 想定年収 (年間給与額) | 人件費 (年収×1.5) | 労務管理費の目安 | ||

|---|---|---|---|---|

| 人件費の10% | 人件費の20% | 人件費の30% | ||

| 2,500,000円 | 3,750,000円 | 375,000円 | 750,000円 | 1,125,000円 |

| 3,000,000円 | 4,500,000円 | 450,000円 | 900,000円 | 1,350,000円 |

| 3,500,000円 | 5,250,000円 | 525,000円 | 1,050,000円 | 1,575,000円 |

上記はあくまで概算であるため、単純な比較はできませんが、社内担当者の労務管理に費やす時間が増えるほど、社労士に依頼した方がコストを削減できる傾向にあります。

特に、給与計算のミスや社会保険の手続き漏れは、従業員の不信感に繋がりやすいため、リスク防止の観点からも、業務量が増えるほど社労士への依頼が効果的と言えます。

自社に合った顧問契約の選び方

顧問契約を結ぶ際は、社労士との相性も重要な要素です。相性が悪いと、満足のいくサポートやアドバイスを受けられない可能性が高くなるからです。

ここでは、自社に合った顧問契約の選び方について解説します。

料金だけで選ばない!対応力・専門性も重要

自分に合った顧問契約を選ぶためには、料金だけでなく社労士の対応力や専門性にも着目するようにしましょう。

顧問社労士との関係は基本的に長期的なものとなるため、社労士の対応力は非常に重要です。

例えな労務トラブルが発生した際に、レスポンスが遅い社労士では問題が深刻化してしまう可能性があります。近年はチャットやSNSで相談に応じてくれる社労士も増えているため、対応のスピードを求めるのであればそういった社労士を選ぶのが良いでしょう。

また、一口に労務管理と言ってもその業務範囲は多岐にわたるため、社労士の専門性に着目することも重要です。

例えば労務トラブルの解決に強い社労士や社会保険関連に長けた社労士、特定の業界に強みを持つ社労士など、社労士によって専門性や強みはさまざまです。

自社の求める分野に強みを持った社労士を選ぶことで、より効果的なアドバイスやサポートに期待できるでしょう。

初回の無料相談を活用する方法

自社に合った顧問契約の選ぶためには、初回の無料相談を積極的に活用していきましょう。

初回の相談については、多くの社労士事務所が無料で提供しています。初回の無料相談を活用することで、複数の事務所の比較検討ができるだけでなく、社労士の対応力や専門性、自社との相性などを見極めるのにも役立ちます。

初回の無料相談時のチェックポイント例をご紹介します。

- 対応力

「相談予約までの対応はスムーズであったか」「こちらの質問に対して丁寧に回答してくれるか」など - 専門性

「どのような分野に強みを持っているか」「業界に対する理解度はどれほどあるか」など - 相性

「説明がわかりやすいか」「気軽に相談できそうか」など

事前に質問リストを作成しておき、無料相談時はそれに沿って質問していくのが良いでしょう。

なお、無料相談を利用したからといって、顧問契約の締結を強制されることはないため、その点は心配無用です。

GOALグループは、社会保険労務士法人と行政書士法人を含む総合士業事務所です。

人事や労務に関するご相談を承っております。

お気軽にお問い合わせください。