社労士との顧問契約の必要性は?メリット・デメリットと判断基準

事業の拡大とともに従業員が増えてくると、労務管理を社労士に一任したいと考える人も多いのではないでしょうか。

とはいえ、社労士へ依頼するには社労士顧問料がかかるため、「本当に顧問契約を結ぶ必要があるのか?」と迷ってしまうこともあるかと思います。

今回はそのような人に向けて、社労士との顧問契約が必要・不要なケースや、社労士と顧問契約を結ぶメリット・デメリットなどについて解説していきます。

- 社労士顧問契約は全ての企業で必要なわけではない

- 大きなメリットは、本業に専念できること

- デメリットは毎月の固定費が高くなること

GOALグループは、社会保険労務士法人と行政書士法人を含む総合士業事務所です。

人事や労務に関するご相談を承っております。

お気軽にお問い合わせください。

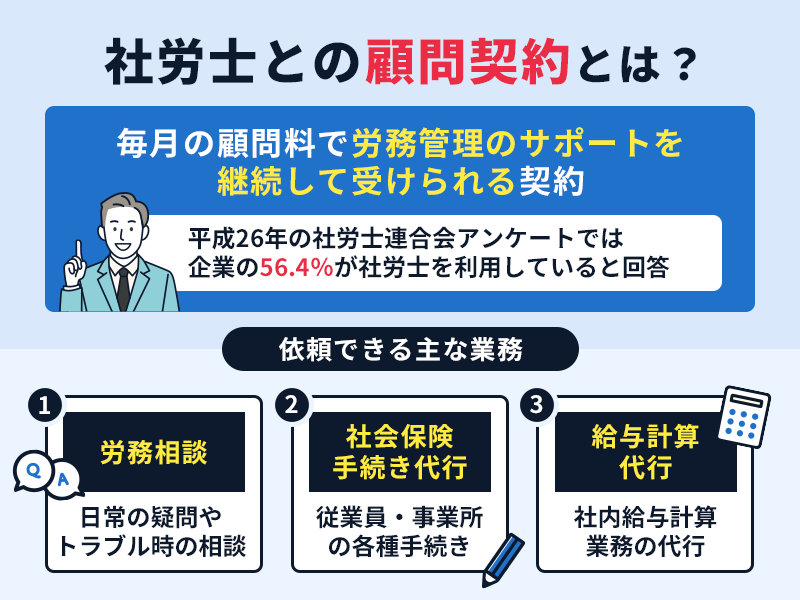

社労士との顧問契約とは?

社労士との顧問契約とは、毎月一定の顧問料を支払うことによって、社労士から労務管理に関する継続的なサービスを受けられる契約形態のことです。

まずは、社労士の顧問契約についての基礎知識や実態について見ていきましょう。

顧問契約で依頼できる主な業務内容

一口に労務管理と言ってもその業務範囲は多岐にわたりますが、社労士との顧問契約で依頼できる業務内容としては、主に以下の3つが挙げられます。

- 労務相談

日常業務で不明点が生じた時や、労務トラブルが発生した時などに相談に乗ってもらう - 社会保険手続き代行

従業員や事業所に関する社会保険手続きを代行してもらう - 給与計算代行

社内の給与計算業務を代行してもらう

基本的は上記の3つの業務の中から、自社にとって必要な業務を社労士に依頼することになります。

ただ、実務上は規定の作成・変更や助成金の申請といった、上記の3つに含まれない業務が発生することもあり、それらの業務を社労士に依頼する際は、別途費用がかかるのが一般的です。

顧問契約の締結割合と利用企業の傾向

社労士の顧問契約の締結割合に関する正式なデータは存在しませんが、平成26年に全国社会保険労務士連合会が約7,000社の企業を対象にした実施したアンケート調査によると、「社労士を現在利用している」と回答した企業は全体の56.4%という結果が出ています。

社労士の利用率に関する企業の回答結果(参照:全国社会保険労務士連合会『社会保険労務士のニーズに関する調査結果』)

- 「現在利用している」:56.4%

- 「過去利用したが現在は利用なし」:9.7%

- 「利用したことはない」:31.1%

また、社労士を利用する企業の傾向としては、宿泊・飲食業や小売業、医療や不動産業などの業種が多くなっています。

これらの業種は、不規則な勤務形態や長時間労働によって労務管理が複雑になりやすいことから、それに合わせて社労士に対するニーズも高くなると推測されます。

社労士の利用率が高い業種(参照:全国社会保険労務士連合会『社会保険労務士のニーズに関する調査結果』)

- 宿泊・飲食業:65.0%

- 人材サービス業:64.2%

- 不動産業:63.5%

- 医療:60.7%

- 卸・小売業:60.4%

社労士顧問契約は本当に必要?

社労士との顧問契約は、全ての企業に必須というわけではありません。

社労士の顧問契約が必要かどうかは、自社の状況と照らし合わせた上でしっかりと検討する必要があります。

ここでは、「顧問契約が必要な企業・状況の特徴」「スポット相談で十分なケース」「社労士が不要なケース」のそれぞれについて解説していくので、顧問契約の要否を判断する際の参考にしてみてください。

顧問契約が必要な企業・状況の特徴

社労士と顧問契約を結ぶ必要性が高いと思われる企業や状況の特徴としては、以下のものが挙げられます。

- 従業員数が多い、もしくはこれから増えることが見込まれる

従業員数が多くなるほど労務管理が複雑になり、ミスやトラブルが発生する確率も高くなるため - 不規則な勤務形態を敷いている

シフト制勤務や交代勤務(日勤と夜勤を繰り返す勤務)など、不規則な勤務形態を採用していると労務管理が複雑になりやすく、ミスやトラブルが発生する確率も高くなるため - 離職率が高い

離職率が高い状態は職場環境に問題がある可能性があり、さらに退職者による労働基準監督署への申告リスクも高まるため - 労務を担当できる人材がいない

社内に労務管理ができる人材がいないと、経営者が一人で労務リスクを抱えることになるため

上記のようなケースは労働問題が発生する可能性が高く、改善やリスク防止の観点からも、社労士が継続的に関与するメリットが大きいと言えます。

スポット相談で十分なケース

社労士との契約方法としては、顧問契約の他に、特定の業務のみを単発で依頼・相談する「スポット相談」という契約形態もあります。企業によってはわざわざ顧問契約を結ばなくても、スポット相談で十分なケースもあります。

スポット相談で十分なケースの例は下記のとおりです。

- 従業員数が少ない(概ね5人未満)

従業員数が少なければ労務管理もシンプルになりやすく、困った時だけ社労士に相談する形でも事足りるため - 社内に労務担当者がいる

日常業務は担当者が行い、一部の専門性の高い業務のみ社労士に依頼する形でも事足りるため

スポット相談では毎月の顧問料が不要となるため、上記のケースに当てはまるようであれば、スポット相談にすることでコストを抑えることが可能です。

社労士が不要なケースと注意点

企業によっては、そもそも社労士への業務委託が不要なケースもあります。

例えば従業員を雇用していない場合には、従業員とのトラブルや給与計算も発生しないため、社労士のサポートは必要ないでしょう。

また、社労士の中には企業に属して働く「勤務社労士」も存在するため、そういった人材を採用して自社内で労務管理を完結できるような体制を構築すれば、外部の社労士のサポートは不要と言えます。

ただし、重大な労務トラブルが発生した際や大きな法改正があった際などは、外部の専門家に助言や意見を求めた方が良いこともあります。

また、社内の労務担当者が突然退職したり休職したりする可能性もゼロではないため、緊急時に相談できる社労士を見つけておくと、万が一の時も安心です。

顧問契約を結ぶメリット・デメリット

では、実際に社労士と顧問契約を結ぶことで、どのようなメリットやデメリットが生じるのでしょうか。社労士との顧問契約の締結を考えているのであれば、事前にメリットとデメリットの両方を理解しておくことが必要です。

ここでは、社労士と顧問契約を結ぶメリットとデメリットについて見ていきましょう。

メリット

社労士と顧問契約を結ぶ主なメリットとしては、以下のものが挙げられます。

- 本業に専念できるようになる

- 職場全体の生産性の向上に繋がる

- 自社の実情に合ったサポートを受けられる

それぞれのメリットについて、1つずつ解説していきます。

本業に専念できるようになる

社労士と顧問契約を結ぶメリットとしてまず挙げられるのは、本業に専念できるようになることです。

社会保険手続きや給与計算は専門知識が必要となる上に、ミスや遅延が発生すると従業員の不信感に繋がりやすくなるため、担当者は多くの時間と労力を費やすことになります。

その点、社労士と顧問契約を結べば、これらの業務を顧問社労士に一任できるようになるため、労務管理の負担が大幅に軽減され、そのぶん本業に専念できるようになります。

職場全体の生産性の向上に繋がる

社労士と顧問契約を結ぶ2つ目のメリットは、職場全体の生産性の向上に繋がることです。

社労士と顧問契約を結ぶことで、日常業務における小さな疑問や不安もすぐに相談できるため、労務トラブルを未然に防ぎやすくなります。

また、顧問社労士は労務に関する法改正や最新の判例などについての情報も提供してくれるため、コンプライアンスに基づいた労務管理が実現しやすくなります。

適切な労務管理によって働きやすい職場環境を形成することは、従業員のエンゲージメントやモチベーションの向上に繋がり、ひいては職場全体の生産性の向上にも繋がっていきます。

自社の実情に合ったサポートを受けられる

社労士と顧問契約を結ぶ3つ目のメリットは、自社の実情に合ったサポートを受けられることです。

同じ労務管理であっても、業種や企業規模などによって必要な対応は異なります。その点、顧問社労士であれば長期的な関係によって自社の状況を把握しているため、実情に合った的確なアドバイスに期待できます。

また、多くの社労士事務所は、顧問先からの依頼や相談については他の案件よりも優先して対応してくれる傾向にあるため、緊急時にすぐにサポートを受けられる点も顧問契約ならではのメリットと言えるでしょう。

デメリット

一方、社労士と顧問契約を結ぶ主なデメリットとしては、以下のものが挙げられます。

- 毎月の顧問料が発生する

- 顧問との相性がサービスの質に影響する

- 外部への依存度が高くなる

それぞれのデメリットについて、順に確認していきましょう。

毎月の顧問料が発生する

社労士と顧問契約を結ぶ最大のデメリットは、毎月の顧問料が発生することです。

顧問料は基本的に毎月発生する固定費です。仮にその月の相談件数や依頼件数がゼロであったとしても顧問料は発生してしまうため、場合によっては「コストに見合った効果を得られていない」と感じることもあるかもしれません。

特に、本業がまだ軌道に乗っていなかったり、何らかの事情で売上が大きく落ち込んでいたりする企業であれば、毎月の顧問料は大きな負担になる可能性があります。

顧問との相性がサービスの質に影響する

社労士と顧問契約を結ぶ2つ目のデメリットは、顧問との相性がサービスの質に影響することです。

同じ社労士であっても人によって特徴や考え方は大きく異なるため、顧問社労士との相性は非常に重要な要素です。

例えば法令遵守を徹底するタイプの社労士もいれば、実務に合わせた柔軟な運用を重視するタイプの社労士もおり、自社の経営方針と顧問社労士のスタンスが合致していないと、満足のいくサービスを受けられない可能性が高くなります。

しかし、顧問社労士との相性については、実際に契約をしてある程度付き合ってみないとわからないケースも多く、そういった不確実性を含んでいる点も顧問契約のデメリットの1つと言えます。

外部への依存度が高くなる

社労士と顧問契約を結ぶ3つ目のデメリットは、外部への依存度が高くなることです。

顧問社労士は非常に頼りになる存在ではあるものの、顧問社労士に労務管理を任せきりにすると、社内で労務に関する知識や経験を得る機会がなくなり、社内にノウハウが蓄積されません。

また、困った時は顧問社労士に判断を仰ぐ体制が常態化すると、社内の意思決定のスピードが落ちる可能性もあります。

顧問社労士への依存度が高くなるほど、何らかの事情で顧問契約が終了した場合には、労務体制が脆弱になりやすくなります。

顧問契約時のチェックポイント

社労士と実際に顧問契約を結ぶのであれば、気を付けるべき点や事前に確認しておきたい点がいくつかあります。

ここでは、社労士との顧問契約時のチェックポイントをご紹介します。

契約前に確認すべき対応範囲と業務内容

社労士と顧問契約を結ぶ前には対応範囲と業務内容を確認し、「実際にどの範囲までを対応してくれるのか」「どういった業務が別料金となるのか」といった点を明確にしておくことが重要です。

前述の通り、顧問契約の基本業務(「労務相談」「社会保険手続き代行」「給与計算代行」)に含まれない業務については、別途費用が発生するのが一般的です。

別途費用が発生する可能性の高い業務としては、例えば以下のようなものが挙げられます。

- 就業規則や諸規定の作成・変更

- 助成金の申請

- 調査の立ち会い

- 労働保険の年度更新

- 健康保険・厚生年金保険の算定基礎届

ただし、どこまでが基本業務に含まれるのかは、事務所によってさまざまです。

例えば、年度更新や算定基礎届などの年次の手続きについては、事務所によってはあらかじめ基本範囲に含まれており、追加の費用が発生しないケースもあるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。

給与計算や手続き対応が含まれるかの見極め方

顧問契約の基本業務に給与計算や手続き対応が含まれるかどうかを見極めるには、業務内容の文言に着目しましょう。

「相談のみ」の記載であれば、給与計算や手続き対応は基本業務に含まれず、「相談+手続き代行」の記載であれば、給与計算や手続き対応も基本業務に含まれるのが一般的です。

また、オプション業務を確認するのも効果的です。オプション業務に給与計算や社会保険手続きの記載があれば、それらは基本業務に含まれていない可能性が高いと推測できます。

その他、顧問料の金額で判断できるケースもあります。

月額の顧問料が相場よりも高い場合は、基本業務の中にあらかじめ給与計算や手続き対応が含まれている可能性があるため、注意しましょう。

解約・契約解除時の注意点

社労士との顧問契約を解約する際は、解約方法に注意しましょう。

顧問契約では「解約する際は1~2ヶ月前に通知が必要」といった、事前通知期間が定められていることが多く、急な解約は契約違反となり違約金が発生する可能性もあるため、事前に顧問契約書の確認が必要です。

また、解約を申し込んだ後は、引き継ぎをしっかりと行うようにしましょう。

特に進行中の手続きがある場合には、どこまで対応してもらうのかを明確にしておかないと、トラブルに発展しやすくなります。

その他、顧問先に預けている資料やデータがある場合には、全て返還してもらうようにしましょう。