社会保険加入手続きとは?加入日やタイミングについて解説

会社を設立して役員等が法人から役員報酬を受け取ったり、社員を雇い入れたりした場合で一定の条件に当てはまると社会保険への加入が義務が発生します。

社会保険の加入義務があるにもかかわらず手続きを怠っていると、後日、過去にさかのぼって加入を求められることがあります。

その場合、未納分の社会保険料をまとめて徴収されるため、会社にとって大きな負担となりかねません。

- 手続きを失念しないように期日を管理する

- 入社日や退職日など発生日を正確に把握する

- 保険料率や法改正情報を常に確認して対応する

今回は、社会保険加入条件と正社員やパートタイマー・アルバイトを採用する時の手続き方法などについて解説していきます。

社会保険の加入とは?

社会保険とは、日本の社会保障制度の一分野で、病気やケガ、老齢、失業、労働災害から国民を守る公的保険を意味します。

社会保険にはさまざまな種類がありますが、健康保険や厚生年金保険の場合、従業員を雇用する会社が、自ら手続きをして加入しなければなりません。

まずは、社会保険の種類や加入の条件などについて、基本事項を確認していきましょう。

社会保険の種類

広い意味での社会保険は、「医療保険」「介護保険」「年金保険」「労災保険」「雇用保険」の5種類の総称になります。

このうち、医療保険、介護保険、年金保険の3種類のみを指して社会保険と呼ぶこともあります。

「国民皆保険皆年金制度」の日本ではすべての国民が、医療保険、介護保険、年金保険に加入することになります。企業の従業員を対象とした医療保険が「健康保険」、企業の従業員や公務員を対象とした年金保険が「厚生年金保険」です。

健康保険・厚生年金の違い

健康保険も厚生年金保険も、企業の従業員などを対象とした社会保険で、一定の条件を満たすと強制加入になるのは同じですが、運営主体やどんな給付が行われるかなどに違いがあります。

健康保険は、企業従業員やその扶養家族を対象とし、業務災害を除く疾病・負傷・死亡・出産の際に保険診療や現金給付を行います。

保険を運営しているのは、全国健康保険協会(協会けんぽ)や企業の健康保険組合です。

厚生年金保険は、企業の従業員や公務員、私学の教職員とその配偶者らが加入する年金保険になります。

厚生年金保険を運営するのは政府です。公的年金制度では、すべての国民が加入する国民年金が「1階部分」、厚生年金保険が「2階部分」とされ、厚生年金保険の老齢厚生年金は、国民年金の老齢基礎年金に上乗せする形で支給されます。

加入するメリット

まずは健康保険に加入するメリットです。健康保険に加入すると「傷病手当金」や「出産手当金」を受け取ることができます。

「傷病手当金」では、業務外の病気やけがで会社を休んだ場合、休んだ日の4日目から通算1年6カ月になるまで、給与の3分の2の額が支給されます。

「出産手当金」では、出産の日以前42日から出産の日後56日まで、会社を休んだ日に応じて給与の3分の2の金額を受け取ることができます。

厚生年金保険に入るメリットは、老齢基礎年金に加え、老齢厚生年金を受け取ることができるので、老後の備えが充実することです。

例えば、年間給与150万円でも厚生年金保険に25年加入すれば、65歳以降、生涯にわたって年額約19万円の老齢厚生年金が支給されることになります。

そのほか、障害や死亡時の保障が充実するメリットもあります。

働きながら障害を負ったり、家族を残して亡くなったりした場合、加入者や扶養家族が障害厚生年金や遺族厚生年金を受け取ることも可能です。

加入条件・加入義務

社会保険への加入義務について大まかに説明すると、労災保険と雇用保険は、労働者を1人でも雇用すれば、農林水産業の一部事業所などを除き適用になります。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、事業所単位で加入するものとされており、加入義務が発生している事業所のことを適用事業所といいます。

株式会社や合同会社などの法人であれば強制適用事業所となります。

健康保険と厚生年金保険の場合は、一定の条件を満たした企業や個人事業所が適用事業所となり、適用事業所で働き、一定の条件を満たした従業員に加入義務が発生する仕組みになっています。

健康保険と厚生年金保険の加入条件・加入義務を、事業所の要件と従業員個人の要件に分けて説明します。

事業所の要件

健康保険と厚生年金保険の適用事業所となるのは、「常時従業員を使用する法人」と「5人以上雇用している個人事業所のうち法定の17業種」です。

5人以上雇用していて強制適用になる個人事業所は次の17業種です。

- 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業

- 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

- 鉱物の採掘又は採取の事業

- 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業

- 貨物又は旅客の運送の事業

- 貨物積み下ろしの事業

- 焼却、清掃又はと殺の事業

- 物の販売又は配給の事業

- 金融又は保険の事業

- 物の保管又は賃貸の事業

- 媒介周旋の事業

- 集金、案内又は広告の事業

- 教育、研究又は調査の事業

- 疾病の治療、助産その他医療の事業

- 通信又は報道の事業

- 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業

- 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業

従業員の要件

基本的に「フルタイムで働く従業員」「1週間の所定労働時間と1カ月の所定労働日数がフルタイムの4分の3以上となる従業員」は、社会保険の適用対象となります。

従来はフルタイムの4分の3未満となるパートやアルバイトは対象外でしたが、2016年から段階的に社会保険適用が拡大されていて、2024年10月からは、従業員数が51人以上の企業で働くパート・アルバイトにも加入が義務付けられるようになりました。

具体的には、「フルタイムで働く従業員」と「1週間の所定労働時間と1カ月の所定労働日数がフルタイムの4分の3以上となる従業員」を合計した人数が51人以上になる企業で働く従業員は、パート・アルバイトを含め、以下の条件を満たしているケースです。

4つの条件をすべて満たすと、社会保険が適用されます。

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 基本給と手当を合わせた所定内賃金が月額8万8000円以上

- 2カ月を超える雇用の見込みがある

- 学生ではない

加入日と必要なタイミング

健康保険と厚生年金保険の加入条件を満たすと、定められたタイミングで加入の手続きをしなければなりません。

加入が必要となるのは主に法人の設立時と、社会保険の適用対象となる従業員・アルバイトを雇用した時です。

社会保険の加入日(資格取得日)は、事業主が自由に決められるものではありません。一定の条件を満たした日から、加入義務が発生します。

「試用期間中は加入させない」や「正社員になってから加入させる」といったように、事業主の都合で加入日を操作することは認められていません。

法人設立時

法人を設立した時には、設立から5日以内に健康保険・厚生年金保険への加入手続きが必要です。

1人で起業し、会社設立時に社長1人の場合であっても、一定以上の報酬を受け取っている場合は、社会保険への加入義務が発生します。

個人事業主は基本、健康保険と厚生年金保険には加入できませんが、5人以上の従業員を雇用していて、法定17業種に当たる個人事業所は、開設時に加入手続きが必要となります。

従業員・アルバイトの雇用

設立、開設後の企業や個人事業所では、新たに従業員やパート、アルバイトを雇用した際に、健康保険・厚生年金保険の適用条件を満たしている場合は、それぞれについて加入の手続きをしなければなりません。手続きのタイミングは、雇用した日から5日以内です。

社会保険加入手続き

社会保険の加入に際してはまず、加入要件に該当するかチェックし、該当している場合は申請で必要となる書類を準備します。

加入者の給与や賞与といった保険料算定の基礎となるデータなども記載し、定められた方法で書類を提出して申請を行い、加入後は、保険料を納付するのが手続きの主な流れになっています。

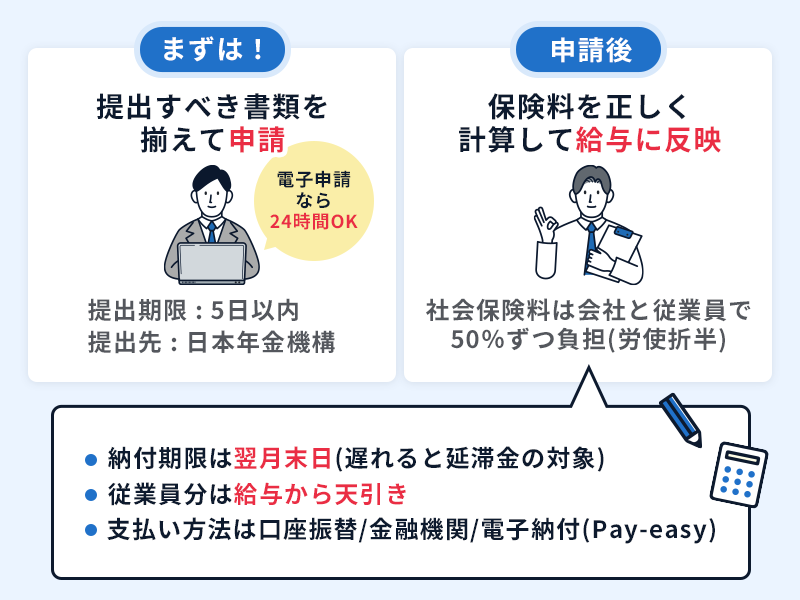

申請書の提出

法人の設立や個人事業所の開設で新規に健康保険・厚生年金保険に加入する場合、申請書は5日以内に提出しなければならないと、法律で決められています。

申請のための書類は、日本年金機構のホームページからダウンロード可能です。

会社として記入する用紙と、従業員が記載しなければならない書類があるので、間違いのないよう十分にチェックして書類を準備しましょう。

申請書の提出先は、日本年金機構です。

事業所の所在地を管轄する年金事務所に持参、あるいは年金事務所あるいは事務センターに郵送して提出するか、電子申請することもできます。電子申請ならば、インターネットを利用して24時間いつでも申請可能です。

加入後の手続き

加入後には、保険料の納付の手続きなどを行います。

社会保険料を適正に納付しないと、延滞金が発生することなどもあるので注意が必要です。保険料の算出方法や納付の仕方などについて解説します。

保険証の交付と配布

従来は加入後に、健康保険証が交付され、従業員に配布する手続きがありましたが、2024年12月2日から健康保険証は発行されなくなりました。

医療機関を受診する際は、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用することになっています。

マイナンバーカードを持っていない、あるいはマイナ保険証を利用することができない従業員がいる場合は、資格確認証が必要です。申請の書類の「資格確認証の要否」の欄で「発行が必要」にチェックしてもらいます。

給与計算への反映

健康保険料と厚生年金保険料は労使折半、すなわち会社と従業員が50%ずつ負担する仕組みになっています。

保険料の計算式は次の通りです。

- 健康保険料=標準報酬月額×健康保険料率

- 厚生年金保険料=標準報酬月額×厚生年金保険料率

「標準報酬月額」は、基本その年の4~6月の3ヶ月間の給与の平均額をもとに、健康保険は50等級、厚生年金保険の32等級で表されます。

新たに法人を設立、事業所を開設して新規に加入した場合の標準報酬月額の決め方は、次のような形になります。

- 月給や週給など期間で定められている報酬→その報酬の額を月額に換算した額

- 日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬→その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額

標準報酬の対象となる報酬には、基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、年4回以上の支給される賞与なども含まれます。

社会保険料の納付

社会保険料のうち、従業員の負担分は給与から引かれることになります。いわゆる「天引き」です。会社は、従業員負担分と会社負担分と合わせて納付します。

健康保険と厚生年金保険の保険料納付期限は翌月末日です。

従業員の給与からの保険料天引きは原則、翌月控除と定められているので、例えば4月分の保険料は5月分の給与から差し引くことになります。

健康保険・厚生年金保険の保険料の徴収は、日本年金機構(年金事務所)が行っています。

保険料額は、事業主から提出された届出内容を基に毎月20日ごろ、日本年金機構(同)から会社に「保険料納入告知書」または「保険料納入告知額・領収済額通知書」が送付されてくるので、記載された保険料額を翌月末までに納付することが必要です。

納付方法は、口座振替、金融機関の窓口での支払い、電子納付(Pay-easy)が選択できます。

社会保険加入手続きの必要書類

法人の設立や個人事業所の開設で新規に加入する場合は、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出します。

加えて、適用対象で被保険者となる従業員についての「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」、被保険者の家族を被扶養者にするときは「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要です。

これらに加えて、法人の場合は法人登記簿謄本、個人事業所の場合は事業主の世帯全員の住民票と代表者の公租公課の領収書なども添付します。

必要書類は以下の通りです。

- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届

新たに事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするときに必要な書類です - 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

従業員が健康保険・厚生年金保険に加入するときに必要な書類です - 健康保険 被扶養者(異動)届

健康保険で家族を被扶養者とする場合に提出します - 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書

健康保険料・厚生年金保険料を口座振替で納付しようとするとき、事前に金融機関で手続きをした上で提出します

- 法人の場合

- 法人登記簿謄本(商業登記簿謄本)

90日以内に交付された原本の提出が必要です

- 法人登記簿謄本(商業登記簿謄本)

- 個人事業主の場合

- 事業主の世帯全員の住民票

90日以内に交付された原本の提出が必要です - 代表者の公租公課の領収書

所得税(国税)/事業税(道府県税)/市町村民税(市町村税)/国民年金保険料/国民健康保険料について、すべての領収書(コピー可)の提出が必要です。

- 事業主の世帯全員の住民票

社会保険加入手続きの代行

ここまで社会保険加入の手続きについて、詳しくご紹介してきました。

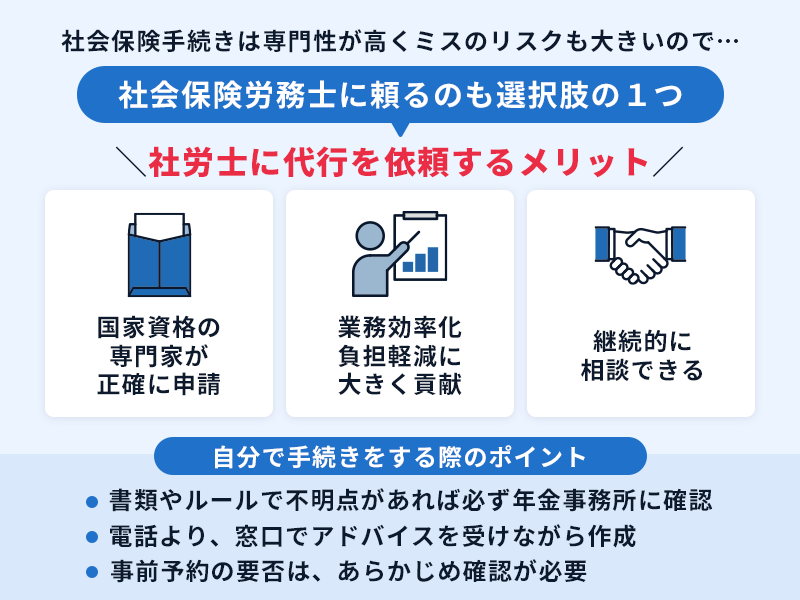

提出しなければいけない書類も多く、内容も専門的で簡単には作成できないと不安を感じた人も少なくないでしょう。現実として、準備作業には時間も手間もかかるため、専門家に頼るのは選択肢の一つです。

社会保険の専門家である社会保険労務士に代行を依頼するメリットや、自分で手続きをする際に注意すべきことなどについて解説します。

社労士に手続きを代行するメリット

社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。

企業などから依頼を受けて、社会保険の法令に基づき、書類の作成や代行、相談や指導をする仕事を担っています。

社会保険の関係は法令改正も多いので、最新の法令について細かく把握していないと、手続き上のミスなども発生しがちです。

加入要件をきちんと把握しておらず、社会保険の適用対象になっている従業員が未加入になっていたり、標準報酬額の間違いで、納付する保険料が正しく計算されていなかったりすれば、企業がリスクを負うことにもなりかねません。

社労士に手続き代行を依頼すれば、専門知識によって正しく申請することができ安心です。マンパワーが不足している企業などでは業務効率化、負担軽減にもつながるでしょう。

社会保険は加入してしまえば終わりではなく、その後も毎年、標準報酬月額の定時決定があり、従業員の新規採用や退職、育児休業や介護休業などでも諸手続きが必要となるので、相談できる専門家を確保していることのメリットは大きいと言えます。

自分で手続きをする際のポイント

自力で申請を行う場合、必要書類や手続きに不明点があれば、年金事務所の担当者などにしっかりと問い合わせするのがポイントです。

電話での問い合わせも可能ですが、記載内容や法令についての理解に不安がある人は、年金事務所などに直接行って、担当者のアドバイスを受けながら申請書類を作成することをおすすめします。

相談するために事前予約の要・不要などは、事務所によって違うので、あらかじめ会社の所在地を管轄する年金事務所に確認することが必要です。

社会保険の被保険者とされない適用除外

「2か月以内の有期労働契約であれば、社会保険に加入させなくてよい」と勘違いしている事業主は少なくありません。

あたかも法律の抜け道のように、このような説明をするコンサルタントもいますが、これは誤った認識です。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者とされない人(適用除外)として、次の人たちが挙げられています。

- 日々雇い入れられる人

- 2カ月以内の期間を定めて使用される人

- 所在地が一定しない事業所に使用される人

- 季節的業務(4か月以内)に使用される人

- 臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人

さらに「被保険者となる場合」に該当するとそのときから社会保険の被保険者になります。

定期的に実施される年金事務所の事業所調査で、社会保険の加入時期に誤りが見つかった場合は、手続きを訂正する必要があります。

意図的に操作していたと疑われると、他の点についても厳しく追及される可能性があります。

社会保険加入手続きに関するよくある質問

最後に、社会保険加入手続きに関するよくある質問をご紹介します。不明点を解消しておきましょう。

- 手続きが期日に遅れた場合は?

社会保険の新規加入手続きは、法人を設立、または個人事業所を開設してから「5日以内」と決められています。

しかし法人の場合など、新規適用届に添付して提出しなければならない法人登記簿謄本は、5日以内に取得することができません。5日を超えてしまっても問題はないというのが現実です。

社会保険に関する時効は2年間とされており、保険料の徴収や給付を受ける権利は、発生してから2年で消滅することになっていますが、それまでの2年以内であれば、いつでも遡って加入手続きができるということです。

ただ、新規加入で手続きが60日以上遅れた場合は、賃金台帳や出勤簿など新たな添付書類が必要になるので注意しましょう。

- 加入が必要かどうかの判断はどうすればいい?

社会保険加入が必要かどうかの判断は、事業所要件と従業員要件に基づいて、個別に判断することが必要です。

事業所要件は具体的に、法人の場合は働いている従業員の数が51人以上かどうか、個人事業所の場合は5人以上雇用していて法定17業種に当たるかどうかをチェックします。

従業員要件は、①週の所定労働時間が20時間以上②基本給と手当を合わせた所定内賃金が月額8万8000円以上③2カ月を超える雇用の見込みがある④学生ではないーの4要件をすべて満たした時に加入が必要となります。

- 社会保険料逃れのための偽装自営業とは?

事業主であれば、「社会保険料の負担を軽くしたい」「税金を安くしたい」と考えることは珍しくありません。

そのような意図から、「偽装自営業」や「偽装業務委託」といった手法をとる事業主もいます。

たとえば、実際には雇用とほとんど変わらない形で労働者を長時間拘束し、自らの指揮命令下で働かせているにもかかわらず、社会保険や労働関係法令の適用を免れる目的で、形式上は業務委託契約として契約するケースがこれにあたります。

- 月の途中に入社した場合の社会保険加入はいつから?

月の途中で入社した場合でも、入社した日から社会保険に加入させるのが原則です。

ただし、社会保険料は日割りされないため、負担する保険料のことを考えると入社日は月初に近い日で調整することをおすすめします。

- 社員が社会保険加入を拒否した場合は?

会社が社員を社会保険に加入させようとしても、社員が保険料の負担などを理由に加入を拒否することがあります。

しかし、一定の条件を満たす社員を雇い入れた場合、会社にはその社員を社会保険に加入させる義務があります。たとえ労使間で「加入しない」と合意していたとしても、これは法律上認められません。

仮に加入手続きがされていなかった場合でも、日本年金機構の事業所調査などで発覚すれば、適正な加入日までさかのぼって手続きを行う必要があります。

社会保険料の納付義務は会社にあります。

仮にその社員がすでに退職していた場合でも、会社に対して本人負担分も含めた保険料が請求されます。社員と連絡が取れずに徴収できない場合は、会社が全額を負担することになってしまいます。